La vite maritata, da archeologia arborea a pratica quotidiana

La vite maritata è un tipo di allevamento del vitigno di origine antica, definito anche con il nome di alberata. Le prime tracce risalgono al periodo etrusco, quando coltivare la vite non era una pratica addomesticata ma la cura e il mantenimento di viti selvatiche (Vitis vinifera ssp. sylvestris) che crescevano spontaneamente nei boschi e che davano frutto avvinghiate ad altre piante, sfruttando la capacità di essere rampicanti e quindi di innalzarsi verso la luce al di sopra delle ombre boschive utilizzando un sostegno di cui potevano godere per prossimità e che non danneggiavano.

“De re rustica”, “De arboribus”, “Naturalis historia”: gli scritti latini e gli antichi vitigni

Plinio il Vecchio, Orazio, Marziale hanno scritto di vini etruschi: la Perusina, l’Apiana, la Talpona, consumati in loco ma anche oggetto di notevoli commerci e quindi testimonianza del fatto che la coltivazione della vite non era rimasta confinata a una casualità boschiva per caso sfruttata, ma si era sviluppata in un contesto agricolo più evoluto e diversificato che consentiva di unire la coltura dei cereali e delle piante da frutto in uno stesso spazio organizzato, raggiungendo produzioni non indifferenti per l’epoca.

Il vino era rivestito anche di una sacralità mistica, legato come era a rituali religiosi di tipo celebrativo e funerario che nelle diverse manifestazioni hanno attraversato i secoli e le genti, arrivando fino al tempo presente. I sacerdoti etruschi erano non solo i custodi della coltivazione ma soprattutto della potatura delle viti a cui veniva attribuito un forte simbolismo legato al controllo e di conseguenza al potere.

Quando Roma assoggetta gli Etruschi, il loro metodo di allevamento della vite passa ai Romani che lo utilizzano nella stessa maniera sia nell’aspetto agricolo che sotto il profilo religioso e simbolico, passando poi nello stesso modo alla cultura giudaico-cristiana, dove Gesù è la vite mentre i suoi discepoli, come ci dice l’apostolo Giovanni, sono i tralci che daranno molto frutto, in un cerchio continuo di fertilità, prosperità, controllo, potere.

Pompei, scrigno infinito di fonti materiali e iconografiche

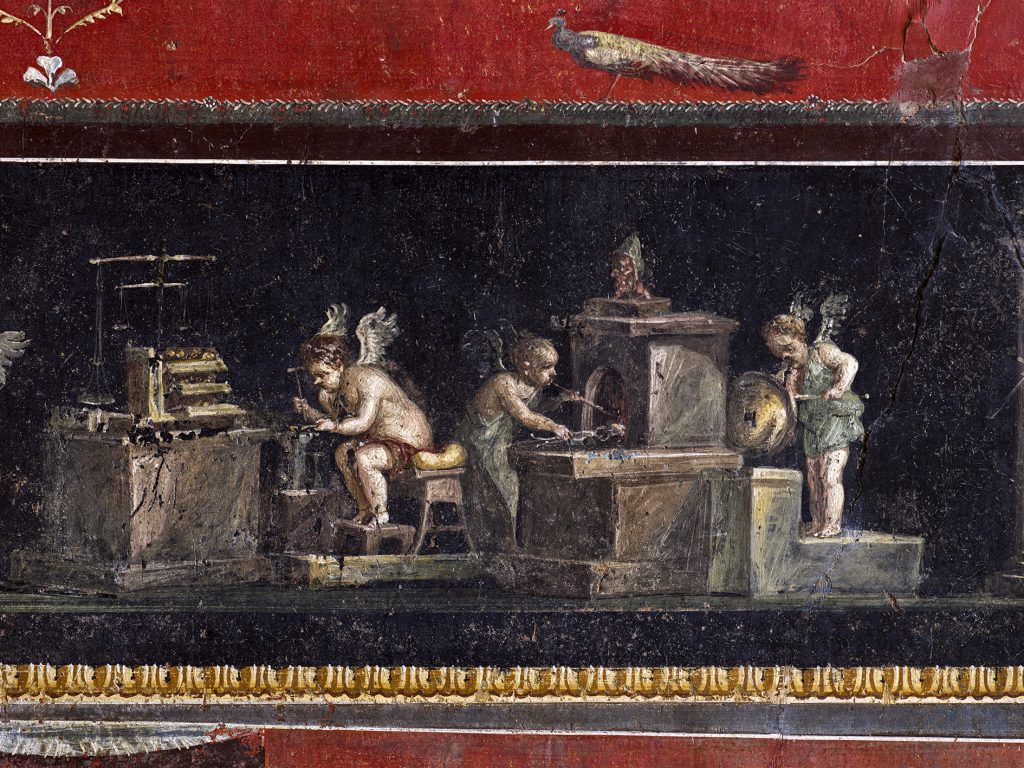

A Pompei, dove nella Casa dei Vettii il ciclo degli Amorini vendemmiatori celebra la coltivazione della vigna, la raccolta dei grappoli, la pigiatura e la fermentazione nelle anfore, ci sono gli studi effettuati a partire dal 1950 da Wilhelmina Feemster Jashemski, una pioniera della archeobotanica. Nata nel 1910, ha lavorato per anni a Pompei, scavando e riportando alla luce radici e semi e vinaccioli e tutte le tracce naturali repertabili, interpretandole botanicamente e comparandole con le notizie recuperate dalle fonti storiche, dando così conferma scientifica di quelli che erano gli scritti di Plinio il Vecchio e Columella riguardo la viticoltura romano-pompeiana e certificando la presenza di alberi da frutto (fichi, peri, olivi) come sostegno per la vite e di semi di legumi tra i filari come pratica di una coltura interconnessa tra viti, alberi da frutto e legumi. Particolare in questo contesto il brano di Plinio il Vecchio tratto da Naturalis Historia libro XIV,10 in cui è scritto: “Nell’agro campano le viti si maritano al pioppo; avvinghiate alle piante coniugi e salendo su di esse di ramo in ramo ne raggiungono la sommità a una altezza tale che il contratto di chi viene ingaggiato per la vendemmia prevede il risarcimento delle spese per il funerale e la sepoltura”.

La vite maritata nei secoli

Allo stesso modo attraverso i secoli questo metodo non è mai stato abbandonato, passando indenne dal Medioevo al Rinascimento, giungendo fino al Settecento, come Goethe ci testimonia nel suo Viaggio in Italia: “Finalmente raggiungemmo la pianura di Capua… Nel pomeriggio ci si aprì innanzi una bella campagna tutta in piano… I pioppi sono piantati in fila nei campi e sui rami bene sviluppati si arrampicano le viti… Le viti sono di un vigore e una altura straordinarie, i pampini ondeggiano come una rete tra pioppo e pioppo”. Molte sono le immagini che testimoniano questo tipo particolare di simbiosi, i pittori e gli incisori dell’epoca amavano ritrarre scene bucoliche con le scenografiche e imponenti viti maritate. Di secolo in secolo si arriva a tempi più attuali, al Novecento in cui l’alberata ha resistito dal Basso Piemonte al Veneto, dalla Pianura Padana alle Marche, alla Basilicata, alla Campania fino alla Sicilia. Testimonia Domizio Cavazza (1856-1913), fondatore della Scuola di Enologia di Alba e poi Direttore della Scuola Enologica di Conegliano, che l’alberata occupava più di mezza Italia, dal Basso Piemonte alla Campania.

Con il passare degli anni la deforestazione, la bonifica, la scelta di non coltivare “miscugli promiscui” ma anzi di specializzare, la presenza di macchine agricole, tutto questo ha portato ad abbandonare l’uso dell’alberata.

Il ’68 dell’Asprino

Nell’autunno del 1968 Mario Soldati pubblica sulla rivista Grazia un reportage che riunisce poi insieme ad altri nel libro Vino al vino in cui racconta la sua ricerca di vini “veri” in qualunque parte d’Italia, e narra della sua personale caccia all’Asprino di Aversa (sic, scritto da Soldati proprio così senza la “i”) . Già nel 1968 si credeva che fosse un vino perduto da almeno quarant’anni dopo periodi di buon apprezzamento, essendosi persa un po’ in tutta Italia la tradizione della vite maritata. Invece l’Asprino c’era nel 1968 per la soddisfazione di Mario Soldati e c’è ancora, e l’alberata di Aversa o piantata, in quella che è la trasformazione del metodo di fare agricoltura, resiste.

Resiste non solo con l’intento di essere archeologia arborea, l’archeobotanica della dottoressa Wilhelmina Feemster Jashemski, risorsa da museo agricolo, ma con l’intenzione di coniugare artigianalità contadina e agricoltura biologica, con viti molto più arieggiate grazie al supporto dell’albero e quindi meno atte a essere attaccate da muffe e altri infestanti e di conseguenza con la necessità di un minor numero di trattamenti.

Senza dubbio la resa è minore e la raccolta difficile, ma il fatto che si stia rivalutando questo sistema di allevamento è senza dubbio significativo di un interesse rivolto al recupero di tradizioni che, affondando le radici nel tempo antico, possono anche ispirarci nel guardare al futuro.