Come cercare di capire un vino giovane, e perché

In realtà ogni vino richiede uno sforzo interpretativo, in sede critica.

Se invece si sta a tavola tra amici per fortuna si è dispensati dalle elucubrazioni – spesso onanistiche – dell’addetto ai lavori: si beve e basta. La figura intermedia tra sede critica e bevuta rilassata, quella dell’enomaniaco impallinato, tende invece a inquinare la serenità delle tavolate con la seriosità del trombone esperto, e rappresenta quindi una fattispecie temibile.

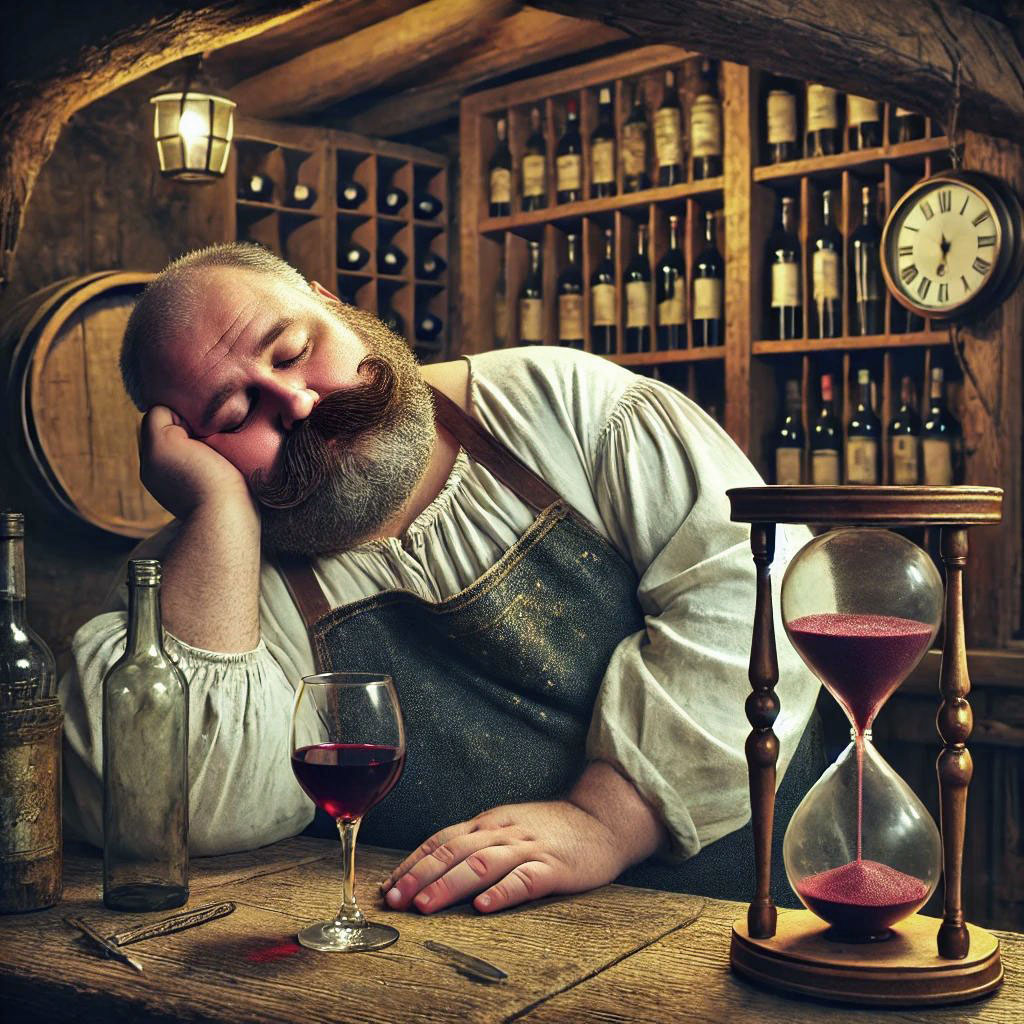

Se si è chiamati (negli ultimi tempi, da nessuno o quasi) a giudicare un vino come professionisti, il vino giovane pone però quesiti esegetici non banali. Quesiti addirittura superiori a quelli posti da un vino maturo o vecchio. Questo perché occorre non soltanto scattare una fotografia del vino, ovvero valutarlo in quella precisa fase iniziale della sua vita, ma anche provare a leggerne – nelle nebbie – le potenzialità future.

Maturo o non maturo: questo è il problema

Alcuni intrepidi colleghi stranieri, soprattutto di scuola anglosassone, hanno da sempre una granitica fiducia nelle loro capacità divinatorie, e si esprimono – senza essere sfiorati da alcun dubbio metodico – in vaticini del tipo: “A maturità tra il 2030 e il 2045”. Ed è già un successo che non entrino in dettagli come “a maturità tra il 19 aprile del 2030 e il 4 giugno del 2045”.

L’ampia retorica sull’imprevedibilità del vino, certamente fondata su osservazioni reali, non deve scoraggiare il buon critico. Esiste una tecnica che aiuta a scrutare nel futuro con un discreto grado di approssimazione.

Consiste semplicemente nell’assaggiare un vino giovane in almeno tre momenti diversi: appena stappato, con qualche ora di ossigenazione (nella bottiglia aperta), e infine a distanza di due o tre giorni dalla stappatura.

Vini centometristi e fondisti

Questo metodo consente al critico innanzitutto di scremare i vini furbeschi, costruiti per dare un’impressione posticcia di complessità nei primi minuti, dai vini veraci, che non di rado si comportano all’opposto: timidi e muti appena versati, ricchi di sfumature dopo un’adeguata areazione. A suo tempo ho definito i primi vini centometristi, e i secondi vini fondisti. Normalmente i vini centometristi non reggono più di qualche anno in bottiglia, e del resto una nota statistica indica che il 97% del vino venduto nel mondo viene bevuto il giorno stesso dell’acquisto, da qui l’affermarsi di un’enologia di primo impatto, di effetti speciali illusionistici, di fumo senza arrosto.

I vini fondisti, al contrario, vanno spesso “stanati” con la tecnica sopraindicata: non soltanto assaggiati a distanza di ore e di giorni mostrano il loro vero carattere, ma questa prova tende a restituire con un certo grado di affidabilità un’idea della loro tenuta nel tempo.

Ho compiuto centinaia di verifiche con questa metodologia, nella grande maggioranza dei casi i vini capaci di reggere “a bottiglia aperta” uno stress ossidativo di molte ore o giorni si sono dimostrati in seguito perfettamente attrezzati per affrontare un lungo arco di vita.

In fondo, però, il punto è un altro. Non è decisivo che un vino sia longevo come valore in sé; esistono vini piuttosto cattivi che rimangono nella loro sgradevole configurazione per decenni. Quello che dirime è l’autenticità del vino. Se c’è, la tecnica descritta la scopre e la mette in rilievo. Mentre la catena di montaggio di molte degustazioni professionali – stappo/verso/annuso/assaggio/giudico – tende invece a nasconderla.