Agroforestry, alleanza animale in vigna

Lavorare con la natura, anziché contro di essa, è il principio fondamentale di un’agricoltura sostenibile, biologica e biodinamica. Si tratta di assumere orientamenti e metodologie in grado di rinnovare l’intera filiera enologica, agendo in ogni fase della lavorazione, soprattutto a partire dal suolo, dalla Terra Madre in cui tutto prende vita.

In direzione sempre più ostinata verso una concezione organica e olistica del sistema produttivo, ecco che l’agroforestazione – ovvero il tentativo di giungere a una rinnovata integrazione e alleanza con gli animali che tornano protagonisti del paesaggio vitivinicolo – rappresenta una “via a ritroso verso il futuro”, la prospettiva di un risarcimento dell’ecosistema naturale che, per secoli, ha espulso con la forza (leggi: la meccanizzazione e la chimica) gli abitanti primari dei nostri suoli.

Quando l’aggressione dei ritmi e dei cicli naturali compiuta dall’uomo ha iniziato a interferire con i modelli di comportamento delle piante e degli animali, lo sviluppo della rete biologica e microbica dei nostri paesaggi ha finito per snaturarsi, perdendo la sua congenita capacità di rigenerazione. Ora che il ricorso a una viticoltura biodinamica spinge le piccole e grandi case vinicole di tutto il mondo a cercare alternative sostenibili all’invasione chimica – non tanto, o non soltanto per questioni etiche, bensì per un efficace ed equilibrato contrasto ai cambiamenti climatici – gli animali di ogni specie tornano a essere protagonisti indispensabili della vita in vigna: animali pelosi, piumati e squamosi iniziano ad aggirarsi liberi tra i filari, oppure a penetrare tra le radici o a volteggiare nei cieli e tra le fronde.

Una svolta sinergica che – calcoli e studi alla mano – rivela innumerevoli vantaggi nel breve e lungo periodo, dimostrando, dunque, quanto l’alleanza animale sia ben più di una svolta modaiola o di facciata, rappresentando a tutti gli effetti una conveniente e vitale alternativa allo sfruttamento dei suoli e delle energie produttive.

Tra greggi e starnazzi

Se gli esempi più ricorrenti e virtuosi sembrano provenire dal territorio francese, che vanta i più convinti sostenitori di un approccio agroforestale, non mancano modelli perfettamente integrati sui suoli nazionali.

L’enologo “cavallaro” Roberto Di Filippo, a Montefalco, oltre a condurre i cavalli da tiro per le arature dei vigneti di grechetto e sagrantino, ha trovato nelle sue oltre 500 oche uno straordinario esercito di divertiti assistenti, pronti a pulire, concimare e fertilizzare i terrenti, migliorando la qualità della sostanza organica e potenziando l’attività microbiotica. Con un “turno di lavoro” che va dalle sei del mattino alle sette di sera, le oche trascorrono la giornata a mangiare l’erba infestante, svolgendo anche un ruolo di controllo dei parassiti, divorando i coleotteri che mangiano l’uva. Un vantaggio di carattere economico ma soprattutto un approccio salubre capace di preservare concretamente l’ambiente.

Stesso dicasi per le aziende che puntano su polli e galline, grandi mangiatori di insetti nocivi come le cicale e il punteruolo della vite: ogni pollo è in grado di mangiare tra 20 e 30 punteruoli al giorno.

Correva l’anno 2016 quando la prestigiosa rivista Decanter avviava una ricognizione delle aziende più “pet-friendly” del mondo, alla ricerca di una “ricetta” di integrazione che, naturalmente, appare poco replicabile a latitudini e climi differenti. Tuttavia, emerge chiaramente il benefico protagonismo delle pecore, impiegate soprattutto durante la dormienza della vite. Dalla riduzione della falciatura e dell’uso di erbicidi consegue un risparmio di circa 60 dollari per ettaro. Aziende come Yealands a Marlborough e Nyetimber nel West Sussex britannico hanno ormai “assunto” le simpatiche pecore babydoll come veri e propri tosaerba ecologici. Con tanto di variante cilena rappresentata da lama e alpaca.

Insospettabilmente virtuosi anche i maialini nani, specie di razza Kunekune, piccoletti a tal punto da non poter raggiungere le uve da un impianto a spalliera. Non scavano troppo e mangiano la vegetazione in eccesso: veri e propri maniaci dell’ordine. Anche in questo caso, una simpatica variante dal Sud del mondo è rappresentata dall’armadillo, divoratore insaziabile di vermi e parassiti.

Occhi al cielo

Capita con sempre maggior frequenza di trovare, ai margini dei vigneti bordolesi e borgognoni, piccole casette per pipistrelli (qualche calo in epoca Covid, ma la curiosa attività di allevamento sembra in netta ripresa).

Questi piccoli mammiferi sembrano svolgere un ruolo decisivo nel controllo biologico della vite, salvaguardandola dall’attacco di tarme, tignole, ditteri e soprattutto dalla falena della vite, acerrima nemica delle piante. La maggior parte degli insetti parassiti della vite ha un’attività notturna, così come è notturna la modalità di caccia dei pipistrelli europei. Allo stesso modo, poiché gli insetti non sono attivi in inverno, i pipistrelli devono migrare, cambiare dieta, o andare in letargo per poi trovare posatoi temperati, spesso sotterranei, o rifugi (soffitte, alberi cavi, grotte).

Non manca invece chi decide di rivolgersi all’antica arte della falconeria per scongiurare altri tipi di attacchi, ovvero quello degli stormi ingolositi dal nettare delle uve mature. Aziende di fama mondiale come le californiane Gallo Family Vineyards o Cakebread ricorrono a falchi e sparvieri per sorvegliare enormi appezzamenti di vigneto: un singolo falco può pattugliare circa 600 ettari in un solo pomeriggio e tenere a bada sciami che possono decimare la frutta dei vigneti. Il risparmio in soldoni? Una riduzione di oltre l’80% degli sforzi difensivi, che spesso contemplano l’uso di prodotti chimici (repellenti spruzzati su foglie e frutti in grado di addurre cattivi odori e sapori, scoraggiando gli uccelli) e non chimici (barriere fisiche come reti, gas propano per scoppi acustici, nastri riflettenti, spaventapasseri o spray naturali come il succo d’aglio).

Ulteriore conferma è giunta due anni fa, in un seminario tenuto allo Huichica Creek Sustainable Demonstration Vineyard nella grande regione enologica californiana del Carneros: alcuni studi hanno dimostrato l’enorme impatto positivo dell’inserimento di gufi e barbagianni in vigneto, efficacissimi contro i topi campagnoli.

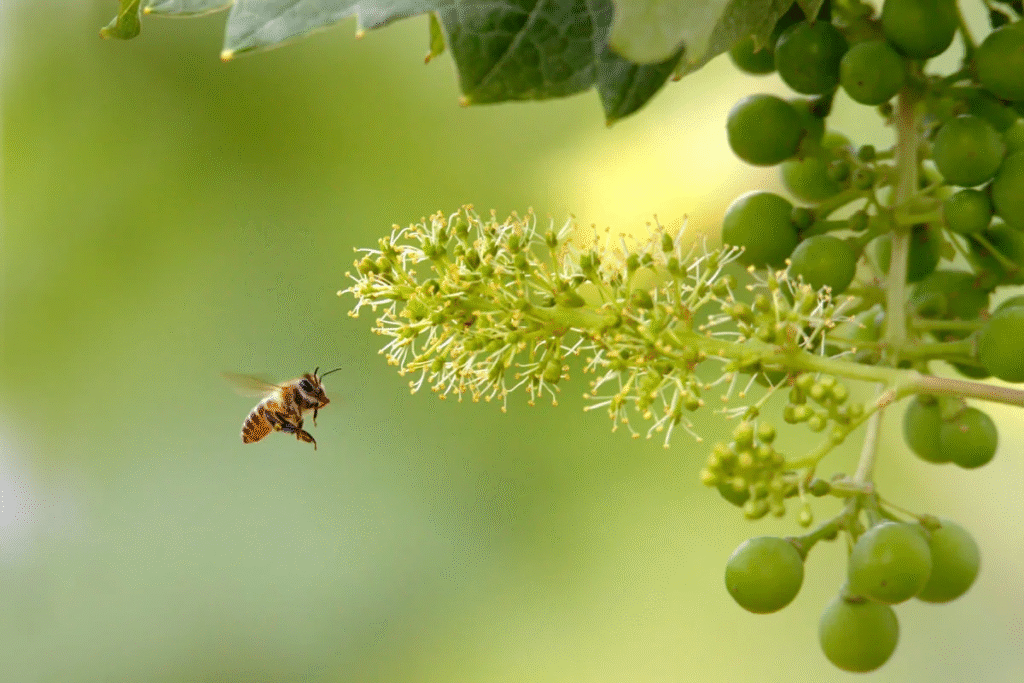

Meno appariscenti e più discreti i piccoli ospiti introdotti in molte vigne italiane, ovvero le api. Nel trevigiano, tra le prime aziende “eno-bee”, la Cantina Tombacco ha puntato con decisione sul ruolo dei laboriosi insetti evidenziando quanto la presenza delle api nei vigneti rappresenti una straordinaria risorsa: esse consentono ai viticoltori di aumentare la produzione di uva del 10%. Questi insetti, a differenza delle vespe, non danneggiano le viti, mentre le uve non sono per loro molto appetibili. Le api sono responsabili dell’80% del processo di impollinazione in natura: svolgono, quindi, un ruolo fondamentale nella riproduzione dei fiori della vite e preservano la biodiversità dei vigneti.

Qualcosa di simile accade anche in molte aziende della Champagne dove è spesso consuetudine affiancare alla produzione dei grandi vini quella di squisiti mieli.

Se inoltre le api appaiono come un decisivo indicatore della salute di un territorio, perché svolgono la funzione di “sentinelle ambientali”, stesso dicasi per le farfalle e le coccinelle. Le prime sono grandi impollinatori che, nutrendosi del nettare dei fiori della vite, trasferiscono il polline da un fiore all’altro, consentendo la fecondazione e la produzione di frutta. Le coccinelle mostrano invece la loro piena funzionalità nella lotta agli afidi: il simpatico insetto rosso dai puntini neri può divorare circa 5.000 afidi nel corso della propria vita di 2-3 anni. A causa della loro sensibilità ai cambiamenti nell’ambiente, le popolazioni di farfalle e coccinelle possono essere influenzate dalla perdita di habitat, dall’uso di pesticidi e da altri fattori ambientali negativi.

C’è vita sotto il suolo

In ultimo, occorre non sottovalutare l’azione di piccoli alleati del sottosuolo, come ad esempio i lombrichi, altri efficaci indicatori della salute di un terreno. I lunghi anellidi striscianti creano un prezioso humus aiutando a degradare la materia vegetale e tracciano minuscoli tunnel che facilitano l’ingresso dell’acqua piovana e la sua ritenzione nel suolo, rallentando l’assorbimento dell’acqua da parte delle viti.

In alcune regioni dove la vegetazione delle piante è ostacolata da condizioni climatiche estreme, i viticoltori adottano misure diverse, tra le quali la costruzione di singolari “hotel per insetti”: così accade nei vigneti ripidi e sassosi della Mosella, dove piccoli assemblaggi di canne di bambù cave, bastoni e mattoni consentono agli insetti di nidificare, riprodursi e moltiplicarsi. Un’ospitalità ben ripagata!

I motivi di una svolta

In sintesi, la scelta di accogliere gli animali in vigneto, lasciarli pascolare tra i filari e definire un equilibrio tra le specie vegetali e animali appare quanto mai efficace, soprattutto per la grande riduzione dell’utilizzo e dell’impatto di fertilizzanti chimici ed erbicidi.

A questo si somma la conseguente riduzione del consumo di gasolio necessario per il diserbo meccanico, con conseguenze favorevoli sulla diminuzione dell’inquinamento da combustibili fossili.

Accanto alla fertilizzazione dei suoli con gli escrementi animali, in grado di aumentare il contenuto di materia organica, il miglioramento della fertilità deriva anche dal ruolo meccanico delle bestioline sparse tra i vigneti: un’azione lenta e progressiva ma anche leggera e non invasiva che evita le arature frequenti in inverno (riducendo il rischio di erosione del suolo e la competizione delle erbe infestanti con la vite) e che serve a diversificare la flora degli appezzamenti.

Certo, un ricorso indiscriminato a queste tecniche può condurre anche a fenomeni controproducenti, come alcuni danni alle viti o la compattazione del terreno: pertanto occorre saper calibrare bene il tempo e la durata del pascolo, tenendo conto della struttura del suolo, del clima e delle esigenze dei vari animali.

Agli effetti diretti dell’inclusione animale, vanno infine aggiunti quelli indiretti, altrettanto significativi. Primo su tutti la produzione e commercializzazione dei prodotti derivanti dagli animali stessi (capitolo che apre a una diversificazione della filiera ma anche a una sua efficace circolarità). Ma c’è anche un ulteriore dato da non sottovalutare, suggeritoci dalla rivista Wine Spectator che, nel 2021, ha analizzato il collegamento tra l’enoturismo e il fenomeno dei “wine dogs”: gli amanti dei cani prediligono visitare le cantine dog-friendly. Non è un elemento marginale nemmeno in Italia perché, secondo il Rapporto Coop 2020, una casa vinicola su due ospita un animale domestico. C’è anche chi ha scelto di accogliere i quattro zampe con speciali ciotole da cui degustare “champagne per cani”, ovvero bibite analcoliche a base di materie prime biologiche, addizionate di vitamine: veri e propri pet winery che rendono l’esperienza in cantina e in vigna più piacevole e inclusiva. Davvero per tutti.