Brodetto e cacciucco, una nuova geografia d’Italia

Qualcuno descrisse l’Italia come terra di santi, poeti, navigatori, ma si dimenticò di aggiungere anche “di brodetti”. Ogni comune costiero e palustre vanta una sua specialissima ricetta, un suo tradizionale abbinamento e uso proprio di nominarla. Una tale abbondanza semantica che fece spazientire persino l’Artusi, il quale nel 1891 scrisse: “La confusione di questi e simili termini fra provincia e provincia, in Italia è tale che poco manca a formare una seconda Babele” (La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, 1891).

La parola brodetto pare derivare dalla radice ariana bhar: agitare con rapido movimento, da cui poi paiono discendere le parole brodo e le più recenti brodetto e bollire. Piccola curiosità, sia brodo che bollire condividono la radice brod dal tedesco antico, divenuto poi bread e Brot, cioè pane, rispettivamente in inglese e tedesco. Non una coincidenza se consideriamo il significato di brodetto in Toscana. Nel Vocabolario italiano della lingua parlata (Firenze, 1875) Giuseppe Rigutini e Pietro Fanfani lo definiscono come “brodo caldo dove siano scocciate delle uova e fattele cuocere frullandole o aggraziandole con l’agro di limone” una minestra, insomma, che, stando all’Artusi, si mangiava a Pasqua con abbondante pane inzuppato.

Il cacciucco, la zuppa di pesce nella terra dei Medici

La zuppa di pesce in terra medicea, a Livorno per essere didascalici, era, è sempre sarà il cacciucco. Furono i Medici, alla fine del XVI secolo a costruire il porto fortificato della città sul Mar Tirreno, che attrasse molti nuovi abitanti di origine ispanica e di fede ebraica, incentivati a trasferirsi grazie ai condoni penali e alla libertà di culto promosse dai Signori di Firenze.

Il termine cacciucco pare che derivi dal turco kuciuk che vuol dire piccolo, minuto, da lì adattato a tutte le preparazioni di mescolanza di ingredienti.

L’invenzione del cacciucco di mare non ha una data certa, qualcuno stima la fine del XVIII secolo, per l’utilizzo dei pomodori e la ricetta pare esser nata per esigenze di economia portuale. Secondo lo storico livornese Paolo Zalum, al guardiano del faro del porto, il Fanale, fu proibito di friggere il pesce, dato che l’olio doveva essere utilizzato per l’illuminazione, così lo “bollì” nella zuppa di pomodori e odori.

Una cosa sola è certa: il cacciucco è nato dagli scarti, perché i pesci nobili e grossi venivano venduti. Si cuoceva un misto tanto vario, quanto le C di cacciucco. Secondo il delegato AIS di Livorno, nonché pluripremiato sommelier Massimo Tortora, anche nella moderna interpretazione non possono mancare “i pesci di scoglio, che varieranno a seconda della stagionalità e per l’effettivo pescato del giorno: scorfano, cappone, tracina, rana pescatrice, palombo, in sostanza quelli meno pregiati. Oltre al pesce anche molluschi tipo polpo, seppie, totani, cozze e crostacei come cicale di mare e gamberi.

A questa abbondanza si mescolano pomodori in conserva, vino rosso, olio extravergine d’oliva e odori, tra cui il peperoncino, che l’Artusi indica a ragion d’uso territoriale con la parola zenzero. Sarà Albert Cougnet a chiarire che in Toscana con tale termine si intendeva il peperoncino rosso (I piaceri della Tavola, 1903) e ovviamente pane sciapo raffermo per la scarpetta.

Nel calice Massimo Tortora ci suggerisce un vino rosso, poco estrattivo e poco tannico, come pinot nero, barbera, o un regionalissimo vermentino nero della Candia dei Colli Apuani DOC.

Il brodetto, protagonista sulle rive dell’Adriatico

Scavalchiamo gli Appennini, approdiamo in Adriatico e qui il nostro brodo di pesce assume il nome di brodetto, ma come già anticipato la differenza non è solo semantica o alimentare bensì culturale. Se il cacciucco è un incontro tra popoli, il brodetto riflette la cultura del mangiar magro dei calendari liturgici e dell’aristocratica passione per le vivande delicate.

Il brodetto veniva realizzato infatti con 12 varietà di pesci, tanti quanti gli apostoli. Stando sia all’Artusi che a Alberto Capatti e Massimo Montanari (La cucina italiana, 1999) una tale varietà si spiegava con la mescolanza di pescato da acqua di mare e da acqua dolce. Questa importante disponibilità permetteva di classificare ulteriormente il pescato in pesci da brodo (gallinella, anguille e qualità affini) e da sugo (come triglie, sgombri ecc.), ritenuti migliori per il brodetto, rispetto a quelli da taglio (come il palombo, largamente usato nel cacciucco). La cottura del brodetto prevedeva allora, come oggi, l’ausilio di aromi come peperoni, aceto e spezie, elementi esclusi dal cacciucco.

Tutte queste varianti hanno prodotto una moltitudine di ricette tali da poter tracciare una geografia ittico gastronomica di tutta l’area adriatica, zone lagunari incluse, impossibili da elencare tutte in questo articolo, nel quale citeremo solo alcune, tra le molte illustri ricette.

A Trieste il brodetto era un modo per recuperare le minudaia, pesci di piccole dimensioni come i latterini, detti anche acquadelle, precedentemente fritti e fatti rinvenire per trenta minuti circa insieme a calamaro, sgombro e cefalo dorato, aglio, concentrato di pomodoro, vino bianco per sfumare e una spolverata di prezzemolo. Oggi la ricetta ha subito ulteriori modifiche, qualcuno sostituisce la minudaia con pesci più grandi come grongo e scarpena e utilizza la passata di pomodoro. Quello che non deve cambiare è il corretto abbinamento con la grande tradizione triestina dei vini bianchi, come ci suggerisce Bruno Cataletto delegato AIS di Trieste. Per le versioni più tradizionali, con minudaia fritta, optiamo per una fresca e dinamica Vitovska con breve macerazione, mentre le versioni maggiormente strutturate di zuppe con pesci interi possono sostenere il volume e il corpo delle malvasie istriane orange.

Tra i pesci più apprezzati della zona adriatica vi erano le anguille, perché si riusciva a trasportarle per distanze lunghe, facendole sopravvivere per diversi giorni fuori dall’acqua, sistemate in cesti pieni di erba. Con questi pesci Ferrara firma il brodetto a becco d’asino. L’anguilla viene cotta con un abbondante soffritto di cipolla, aceto e concentrato di pomodoro, badando a non mescolare mai e limitandosi a muovere delicatamente il tegame, onde evitare la rottura dei tranci. Andrà servita su un piatto di polenta gialla.

Francesco Mazzoni, brillante delegato di AIS Ferrara e custode di antiche ricette e tradizioni locali, oltre a suggerire anche una versione con le verze, non rinuncia all’abbinamento classico con un calice di Bosco Eliceo DOC con uva fortana nella versione frizzante.

Dalla laguna del Delta approdiamo alla costa marchigiana. Un areale dove ogni comune vanta la propria ricetta, che varia se attinge alla tradizione “da barca, da casa o da ristorante”.

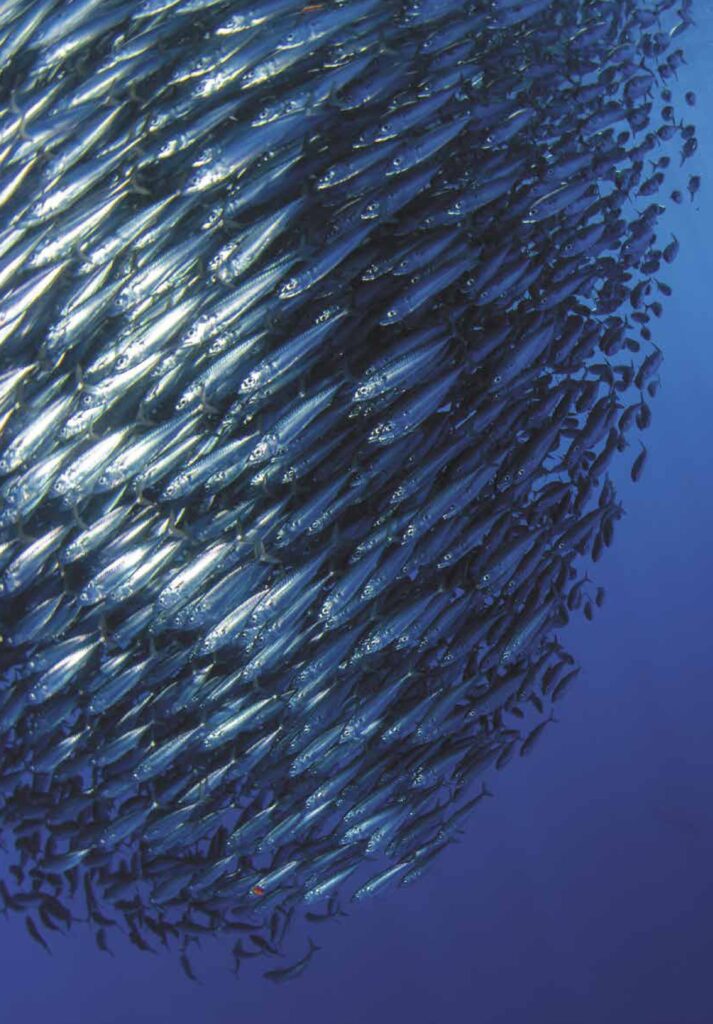

La madre di tutte le ricette è sicuramente quella nata sulle barche, che racconta di ore al sole e al sale, una vita quella della pesca, alle dipendenze del tempo e del mare, dove il pescatore non era altro che un raccoglitore di ciò che la rete voleva donargli. Per fare un brodetto da barca per prima cosa occorreva una pentola da barca, larga poco profonda, resistente e facilmente lavabile. I vegetali impiegati erano quelli che meglio resistevano al sole, come cipolle, peperoni e pomodori, presi verdi dalla terra sanbenedettese, perché sarebbero maturati in navigazione. Per spezzare quel sale sulle gengive, i pescatori bevevano dal barile un’acqua che avevano acidulato, per evitarne le contaminazioni batteriche, la stessa miscela che utilizzavano per sfumare la cottura. I pesci impiegati erano i più spinosi, i meno abbondanti, quelli di scarso valore commerciale, magari rotti. Il vino che accompagnava allora il brodetto era un rosso, giovane, zuccherino, magari fatto all’uso del governo. Oggi un brodetto alla sanbenedettese sposa la qualità dei vini piceni. Il presidente di AIS Marche, Stefano Isidori, suggerisce un Falerio DOC oppure un rosato da sangiovese, morbido e avvolgente.

Da San Benedetto all’Abruzzo, il salto è breve e panoramico. Non me ne vogliano i vastesi che vantano una fama ben più nota, ma io devo parlare del brodetto di casa mia, quello di Ortona e quello di nonna. Due essenziali differenze, con le altre ricette: consistenza più brodosa (sarebbe servito per gli spaghetti il giorno dopo) e senza soffritto.

Nonna stazionava davanti alla padella di coccio, versava i suoi “pezzettoni”: pomodori grossi a pera, che preparava in estate e conservava nel barattolo, già conditi con aglio e una falda di peperone verde. In una lenta, rituale successione aggiungeva seppie e/o calamari, poi i “pelosi” dei granchi da scoglio, seguivano le immancabili gallinelle, scorfani e triglie disponibili a seconda della stagione. Per ultimi i merluzzetti e qualche gamberetto, un misto di mare ottenuto dopo una lunga contrattazione col pescatore del mercato. Nonna aveva un rito anche al mercato: si acquistava prima dal fruttivendolo, poi era il turno del pollaiolo e solo in ultimo, quando il banco era ormai quasi svuotato, del pescatore. Si approfittava della stanchezza del poveretto, gli rifilava in mano i soldi che aveva deciso di dargli e imbustava un incarto di pochi pesci, a basso prezzo, quelli che nessuno voleva, tranne lei.

Così come allora, io oggi nel calice vorrei un Cerasuolo d’Abruzzo DOC di quelli che sanno di frutta fragrante, dal corpo pieno, succoso di ciliegie e amarene. Famigliare e avvolgente, come quel coccio di mare fumante.

L’autrice ringrazia i Presidenti e i Delegati AIS per i consigli negli abbinamenti.

La foto di apertura è di Alexandra Torro su Unsplash.