Giornata Nazionale del Paesaggio: quanto conta per il vino

Oggi, 14 marzo, l’Italia celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio, un momento cruciale per riflettere sulla salvaguardia del nostro inestimabile patrimonio ma anche sul legame che il vino ha sempre intessuto con esso e sulle iniziative che AIS ha intrapreso per valorizzarlo.

La Giornata Nazionale del Paesaggio: celebrare e tutelare

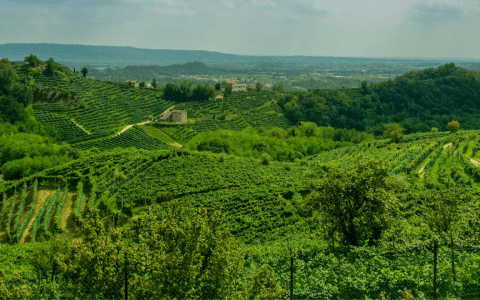

Istituita nel 2016 dal Ministero della Cultura, la Giornata Nazionale del Paesaggio si propone di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di tutelare e valorizzare il paesaggio in tutte le sue forme, inclusa quella tratteggiata dai filari di vite, che in tante parti d’Italia raccontano una storia millenaria di interazione tra vite e uomo, dove la prima si è adattata alle diverse condizioni ambientali, e dove il secondo ne ha plasmato l’architettura, dando vita a una straordinaria varietà di paesaggi, ognuno con caratteristiche uniche e affascinanti.

La bontà di questa plurisecolare sinergia, del suo valore culturale e ambientale, è testimoniata dall’ambito riconoscimento, per alcuni di loro, di Patrimonio dell’Umanità UNESCO: le colline ondulate delle Langhe-Roero e Monferrato (Piemonte), con i loro borghi medievali, le strade acciottolate e le case in pietra; le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (Veneto), con i loro terrazzamenti vitati, le ville e le abbazie; la Val d’Orcia e la Val di Chiana (Toscana), dove i vigneti tratteggiano una atmosfera suggestiva e romantica.

Sbaglieremmo, però, a fermarci a questa immagine, gradevole ma oleografica: per comprendere appieno l’importanza del paesaggio vitivinicolo (e della Giornata Nazionale del Paesaggio) bisogna astrarsi dall’idea che esso sia solo un insieme di elementi visibili, e concentrarsi su quelli invisibili: la dimensione storica e culturale, fatta di tradizioni, saperi e memorie che si stratificano nel tempo.

Giornata Nazionale del Paesaggio: celebrare arte e paesaggio vitivinicolo

Il paesaggio vitivinicolo italiano ha da sempre ispirato artisti e poeti, che ne hanno catturato la bellezza e l’essenza nelle loro opere. La vite, simbolo di vita e di prosperità, è stata spesso protagonista di dipinti, affreschi e sculture, a testimonianza del profondo legame tra uomo, natura e cultura.

Negli ultimi decenni, poi, si è affermato un nuovo modo di concepire il rapporto tra vino e paesaggio: le cantine d’autore. Non più semplici luoghi di produzione, ma vere e proprie opere architettoniche, progettate da architetti di fama internazionale per integrarsi (quasi sempre) armoniosamente con l’ambiente circostante. Queste cantine diventano così nuovi landmark, elementi distintivi del paesaggio, capaci di attrarre visitatori e di valorizzare il territorio.

I paesaggi di Piero della Francesca e il vino del Montefeltro

Un esempio straordinario di come l’arte possa svelare i segreti del paesaggio, e di come questo si intrecci con la storia del vino, arriva dal Montefeltro. Qui, Rosetta Borchia, pittrice e fotografa, e Olivia Nesci, geomorfologa, hanno compiuto una impresa sensazionale, a partire dai “balconi” da cui Piero della Francesca dipinse i paesaggi dei suoi celebri Dittici dei duchi conservati agli Uffizi.

Le due autrici, partendo da una semplice somiglianza, hanno intrapreso un’avventura tra colline e rupi, combinando arte, geomorfologia e tecnologia. Il loro lavoro, definito landscape busting, ha permesso non solo di identificare i punti di osservazione esatti utilizzati da Piero, ma anche di ricostruire le trasformazioni del paesaggio avvenute nei secoli, confermando l’identità dei luoghi dipinti, rivelando nuove informazioni storico-geografiche sul territorio.

Questa scoperta non solo arricchisce la nostra comprensione dell’opera di Piero della Francesca, ma dimostra anche come il paesaggio, anche quello vitivinicolo, sia un archivio vivente, un libro aperto che, se interrogato con gli strumenti giusti, può svelare storie inaspettate. E la storica zona del Montefeltro, nell’Appennino centrale, ne è un esempio.

I paesaggi vitivinicoli nell’arte contemporanea

Anche nell’arte moderna e contemporanea, il paesaggio vitivinicolo continua a ispirare gli artisti. Da un parte sono le cantine a ospitare opere d’arte contemporanea, creando un connubio tra arte, paesaggio e vino che arricchisce l’esperienza del visitatore. Pensiamo a Castello di Ama, con installazioni di artisti come Michelangelo Pistoletto e Daniel Buren; alla cantina Farina, in Valpolicella, che ospita mostre e installazioni, come quelle di Anselm Kiefer; a Ca’ del Bosco, in Franciacorta, col suo parco di sculture a cielo aperto: Arnaldo Pomodoro, Bruno Romeda, Igor Mitoraj, per citarne tre.

Dall’altra sono le cantine stesse a farsi opera d’arte ed elemento del paesaggio. Basti citare Antinori nel Chianti Classico, alla Tenuta Castelbuono (il Carapace), in Umbria; a Petra, in Maremma, dove l’architetto Mario Botta ha firmato un’opera monumentale; alla Cantina Ceresé, in Lombardia, vincitrice del Premio Italiano di Architettura 2024, anche per la sua capacità della cantina di integrarsi nel paesaggio.

Giornata Nazionale del Paesaggio: riflettere su letteratura e paesaggio vitivinicolo

“Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti.” In queste parole, vergate a Capua nel 960, risuona l’eco del primo testo in lingua italiana. Un documento legale, una disputa sulla terra, fonte di potere e sostentamento. Non sappiamo se quelle terre fossero vigneti, ma l’ipotesi è suggestiva: il vino, essenziale per la liturgia, spesso proveniva da proprietà ecclesiastiche. E Capua, terra di “ozi” e di vigneti, come testimonia il cognome di Pier della Vigna, consigliere di Federico II, la cui tragica fine Dante immortala nell’Inferno.

Se nel XIII secolo Pier de’ Crescenzi parlava ancora in latino di vinea, è Dante Alighieri a introdurre per primo il termine vigna nella lingua italiana. Con un solo verso, il vigneto fa il suo ingresso nella storia della letteratura, simbolo di ricchezza e di dissipazione, come nel caso di Caccianemico degli Scialenghi, nobile senese noto per la sua prodigalità.

Con Giovanni Boccaccio, nel Decameron, il vino acquisisce un’identità territoriale precisa: la “vernaccia da Corniglia”, offerta come rimedio per i dolori di stomaco, lega indissolubilmente il vino al suo luogo d’origine. E i vigneti, nati in campagna, entrano in città, diventando sfondo di avventure amorose e di intrighi, come nella novella di Gianni Lotteringhi.

Il paesaggio vitivinicolo, insomma, in Italia diventa quasi subito paesaggio letterario, e prosegue lungo i secoli, fino a un altro padre della letteratura italiana, quell’Alessandro Manzoni che nei Promessi Sposi ci offre un’immagine struggente della vigna di Renzo, devastata dalla guerra e dall’incuria, simbolo di una civiltà contadina in declino. Là dove Boccaccio aveva fatto entrare i vigneti in città, Manzoni fa entrare la città nei vigneti.

Anche Carlo Collodi, in Pinocchio, ci mostra i paesaggi tipici di un’Italia rurale, quella Toscana, segnata dalla fame, dove l’uva e il vino sono beni preziosi, legati alla sopravvivenza, e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel Gattopardo, immortala il contrasto tra la vecchia aristocrazia e la nuova borghesia, attraverso la descrizione dei possedimenti di don Calogero Sedara, tra cui un vigneto misurato in “salme”, unità di misura arcaica e assai macabra.

Così Cesare Pavese, che ne Il diavolo sulle colline, ci porta nel Monferrato del secondo dopoguerra, dove i vigneti entrano nella modernità, trattati come sono con “fosfati” e “ramato”. Beppe Fenoglio, per rimanere in zona, ne I ventitré giorni della città di Alba, ci mostra i vigneti come nascondiglio e campo di battaglia dei partigiani, ben lontani dalle immagini turistiche di oggi.

Il paesaggio nel bicchiere: l’influenza sulla produzione del vino

La Giornata Nazionale del Paesaggio è una occasione per comprendere come il paesaggio vitivinicolo, non è solo un elemento estetico, ma un custode di storie e culture, e finanche un fattore determinante nella produzione del vino. Clima, suolo, altitudine, esposizione al sole, presenza di corsi d’acqua, vegetazione circostante: ogni elemento del paesaggio contribuisce a creare un microclima unico, un “terroir” che influenza la crescita della vite, la maturazione delle uve e, di conseguenza, le caratteristiche organolettiche del vino .

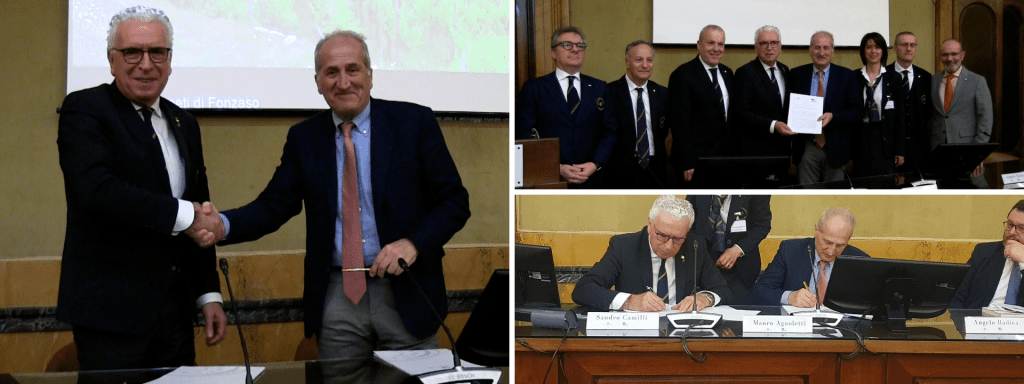

Esattamente un anno fa, il 14 marzo 2024, proprio durante le celebrazioni per la Giornata Nazionale del Paesaggio, presso il Ministero dell’Agricoltura (MASAF), l’Associazione Italiana Sommelier e la Cattedra UNESCO “Paesaggi del Patrimonio Agricolo” dell’Università di Firenze siglavano un protocollo d’intesa con l’obiettivo, oggi più concreto che mai, di valorizzare il ruolo del paesaggio nella comunicazione del vino e nei criteri di valutazione, rafforzando la competitività del settore vitivinicolo italiano. In quell’occasione, il Professor Mauro Agnoletti, titolare della Cattedra UNESCO, aveva messo l’accento sul paesaggio come leva competitiva, sottolineando la possibilità di inserire, in futuro, elementi paesaggistici nei disciplinari e nelle schede tecniche dei vini.

Il cambiamento climatico e i paesaggi vinicoli italiani: una sfida per il futuro

Il cambiamento climatico rappresenta una sfida crescente per la viticoltura italiana, con un impatto significativo sui paesaggi vinicoli e sulla produzione del vino. L’aumento delle temperature sta spingendo i viticoltori a cercare terreni più freschi, ad altitudini più elevate, un fenomeno che potrebbe portare a una trasformazione dei paesaggi vinicoli tradizionali, con la comparsa di nuovi vigneti in aree finora non vocate alla viticoltura. Per far fronte a queste sfide, i viticoltori stanno sperimentando nuove tecniche di coltivazione, come la gestione della chioma per modulare la maturazione dell’uva, e l’utilizzo di argilla caolinica sulle foglie, che riflette la luce solare e protegge i grappoli dalle scottature, una strategia sempre più diffusa.

La Giornata Nazionale del Paesaggio è il momento ideale per analizzare come il cambiamento climatico stia alterando, ad esempio, il paesaggio viticolo piemontese. Un problema sempre più grave è rappresentato dalle grandinate violente, che hanno spinto molti produttori a investire in reti antigrandine, modificando l’aspetto tradizionale dei vigneti. Alcuni produttori stanno anche considerando di spostare i vigneti a quote più elevate e di orientare i nuovi impianti verso nord.

Il paesaggio veneto si sta adattando con soluzioni strutturali e tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico: nella Valpolicella, il sistema di allevamento a pergola è ampiamente utilizzato per proteggere le uve dal calore eccessivo, creando un elemento sempre più distintivo nel paesaggio. Nei Colli Euganei sono allo studio la realizzazione di bacini idrici in alta quota per garantire l’irrigazione durante i periodi di siccità .

Il paesaggio toscano è in evoluzione, con la possibile introduzione di nuove varietà resistenti al calore, l’espansione dei vigneti in zone più alte e la crescente necessità di infrastrutture per l’irrigazione. I viticoltori stanno sperimentando sistemi di allevamento che possano migliorare la circolazione dell’aria e mantenere le viti più fresche .

L’Emilia-Romagna potrebbe affrontare una trasformazione paesaggistica significativa nel lungo termine: entro la fine del secolo, in uno scenario di elevate emissioni di gas serra, l’intera regione potrebbe diventare troppo calda per la viticoltura.

Nel Sud Italia, circa il 90% delle tradizionali regioni vinicole situate nelle zone costiere e pianeggianti dell’Italia meridionale rischia di scomparire entro la fine del secolo a causa della siccità eccessiva e delle ondate di calore più frequenti. Lo spostamento dei vigneti verso altitudini più elevate potrebbe compensare solo in minima parte questa perdita, trasformando comunque l’aspetto agricolo tradizionale di regioni come la Sicilia e la Puglia.

La denominazione Delle Venezie e il pinot grigio: un laboratorio di adattamento al clima

Un esempio emblematico dei cambiamenti in corso è la proposta di rivoluzione del disciplinare della DOC delle Venezie, una delle più importanti denominazioni italiane per il pinot grigio, discussa pochi giorni fa.

Le proposte chiave sono due. La prima è la riduzione della gradazione alcolica minima, da 11 a 9 gradi, per assecondare la tendenza del mercato verso vini più leggeri e per affrontare il problema dell’aumento del grado alcolico dovuto alle temperature più elevate. La seconda è l’introduzione di vitigni PIWI, e in particolare la possibilità di utilizzarne fino al 10% del totale. Questi vitigni, già ammessi in alcune AOC francesi, permetterebbero di ridurre drasticamente l’uso di trattamenti chimici, rendendo la viticoltura più sostenibile. Attualmente, in Italia, però, i PIWI non sono ammessi nelle DOC.

Queste proposte, se approvate, rappresenterebbero un cambio di paradigma nella viticoltura italiana, aprendo la strada all’utilizzo di varietà più resistenti e a tecniche di coltivazione più sostenibili, in linea con le esigenze di adattamento al cambiamento climatico.

Quale futuro per il paesaggio vitivinicolo italiano?

Se il paesaggio è un elemento fondamentale del vino italiano, un fattore che contribuisce alla sua identità, alla sua qualità e al suo successo a livello internazionale, allo stesso modo la Giornata Nazionale del Paesaggio ci ricorda l’importanza di tutelare e valorizzare questo patrimonio, non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo ruolo cruciale nella produzione di uno dei simboli del Made in Italy.

Il cambiamento climatico rappresenta una sfida che richiede un impegno collettivo per adattare la viticoltura alle nuove condizioni ambientali, preservando la biodiversità e la qualità dei nostri paesaggi vinicoli. La ricerca di soluzioni innovative, la sperimentazione di nuove tecniche di coltivazione, la valorizzazione delle pratiche tradizionali e la promozione di un turismo enogastronomico responsabile sono elementi chiave per garantire un futuro sostenibile.