I Premium Sake

L’Engishiki (延喜式, lett. Procedure dell’era Engi, cioè dal nostro 921 al 923 d.C.) è un un compendio di regole e procedure su leggi e costumi giapponesi compilato durante il periodo Heian, nome dell’antica Tokyo, che corrisponde al nostro intervallo di tempo dal 794 al 1185 d.C..

Si dice che questo compendio, cominciato a scrivere nell’agosto del 905 su ordine dell’imperatore Daigo, sia stato completato solamente nel dicembre del 927. L’Engishiki si compone di cinquanta rotoli contenenti circa tremilacento articoli che, oltre a parlare di leggi e processi amministrativi, spiega in maniera dettagliata il processo della fermentazione del riso, evidenziando la presenza di oltre dieci tipologie di sake diversi.

Con il passare del tempo le tipologie del sake sono diventate così tante che il governo, soprattutto per motivi legati alla tassazione, a un certo punto ha sentito la necessità di catalogarle.

Classificazione del sake

Nel 1943, venne creato il kyùbetsu-seido, un sistema per la classificazione di tre sole categorie di sake.

- Tokkyū (Speciale)

- Ikkkyū (Prima classe)

- Nikyū (Seconda classe)

Era compito dei degustatori inserire i sake nelle tre classi e naturalmente più alta era la classe di appartenenza del sake più tasse toccavano al produttore. Per questo molti produttori, che non erano molto ricchi, non facevano partecipare i loro sake a questa degustazione e di conseguenza molti, anche se pregiati, finivano automaticamente nella seconda classe; allo stesso tempo, invece, poteva succedere che sake meno pregiati di produttori molto ricchi potevano arrivare al vertice della categoria. Per questi motivi, il sistema non risultò efficace e finì per essere abolito dal disciplinare degli anni ’90.

Nel 1992 venne redatto il Tokutei meishoshu (特定名称酒), un disciplinare che stabiliva due macro categorie, comprendenti quattro tipi di sake ciascuna.

Il Tokutei meishoshu cataloga solo i premium sake o sake a designazione speciale, dal nome stesso del disciplinare, non tenendo conto dei futsushu (普通酒 lett. sake ordinario), ovvero quello che potremmo paragonare al nostro vino da tavola, che rappresenta più del 70% di tutta la produzione giapponese. Il fatto che i futsushu non facciano parte del gotha dei sake non significa che siano meno buoni o meno importanti degli altri: la differenza dai premium sta nel fatto che questi sake vengono prodotti senza rispettare in modo specifico determinate percentuali e quantità di ingredienti definiti dal disciplinare.

Ad esempio, possono presentare le caratteristiche seguenti:

- utilizzo di riso Koji minore del 15%

- uso di alcol Jozo maggiore del 10% del peso del riso

- zuccheri e acidi organici aggiunti

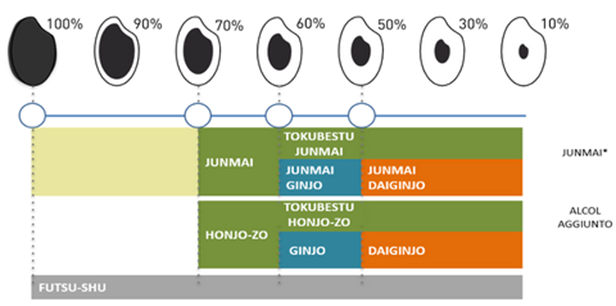

Le otto categorie dei premium sake sono raggruppate in base agli ingredienti e al seimaibuai(精米歩合), cioè la percentuale di riso rimanente dopo la sua levigatura.

Le due macro categorie hanno nome Junmai e Honjozo; la prima racchiude in sé solo i tipi di sake i cui ingredienti sono acqua, riso, koji e lieviti, mentre nella seconda categoria sono ricompresi sake dove vi è anche alcol etilico, aggiunto durante le fasi finali della produzione. Ognuno di questi sake “premium” può guadagnarsi la definizione aggiuntiva di tokubetsu (特別) ossia “speciale”, per indicare l’utilizzo di una particolare tipologia superiore di riso, oppure di un indice di seimaibuai superiore alla norma per la categoria in questione.

Sake puri

La parola Junmai (純米) significa “riso puro”.

I sake che riportano questa dicitura sono quelli il cui alcol proviene solo dalla fermentazione naturale. Non richiedono particolari requisiti di raffinatura.

Dato che non viene aggiunto alcol, spesso questo sake ha un corpo più pieno e ricco e un’acidità superiore alla media; vi spiccano anche interessanti note umami (che significa “gusto buono”).

Umami è una parola giapponese che identifica uno dei gusti fondamentali percepiti dall’uomo insieme a dolce, salato, amaro e aspro (acido). È stato identificato al inizio ‘900 da Kikunae Ikeda, professore di chimica all’Università di Tokyo, mentre compiva ricerche sul sapore particolare del brodo di alghe; Ikeda capì che questo sapore forte derivava dal glutammato monosodico. Nei cibi giapponesi lo troviamo soprattutto nelle alghe kombu, nel katsuobushi, nei funghi shiitake essiccati, e nel miso ma, sebbene in quantità ridotte, è presente anche in carne, pesce, verdura e prodotti lattiero-caseari.

Come si è detto in precedenza se c’è stata una percentuale di levigatura superiore del chicco di riso oppure una particolare tipologia di riso utilizzata il produttore può inserire in etichetta la dicitura Tokubetsu junmai (特別純米), cioè, “junmai speciale”. Data la sua intensità, esso si abbina a piatti dai sapori decisi ed è servito in genere freddo o a temperatura ambiente per consentire la piena espressione degli aromi e dei sapori.

Oltre all’aggiunta o meno di alcol gioca ruolo determinante nella classificazione l’indice di seimaibuai: se un sake è prodotto senza alcol e la levigatura è di almeno il 70% si parlerà di Junmai o Junmai-shu, se è inferiore del 60% oltre al Tokubetsu junmai, già citato, si può catalogare come Junmai-ginjo; infine, come Junmai-daiginjo se è di almeno il 50%. Minore è il seimaibuai, maggiore è la concentrazione degli amidi nel sake, il che può contribuire a una maggiore complessità di aromi e sapori.

Il Junmai Ginjo (純米吟醸) è più delicato, leggero e complesso rispetto al Junmai. Ciò è dovuto al fatto che il riso è stato levigato per almeno il 10% in più, e quindi sono stati asportati insieme allo strato esterno dei chicchi anche grassi e proteine, rendendo l’aroma e il sapore più delicato. Oltre alla levigatura, il processo di produzione del ginjo risulta essere leggermente diverso rispetto a quello dello Junmai. Ad esempio, vengono impiegati lieviti speciali, temperature di fermentazione più basse per periodi di tempo più lunghi o tecniche manuali che richiedono molta manodopera per creare infusi più profumati e complessi. Per questo motivo, questi sake avranno acidità e umami meno evidenti ma il ginjo-ka (bouquet di aromi fruttati e floreali) risulterà più distinto.

Se la percentuale di seimaibuai è al di sotto del 50%, si può mettere in etichetta la terminologia Junmai Daiginjo (純米大吟醸). Si tratta di bevande ultra-premium, che rappresentano quanto di più delicato e raffinato si possa trovare nel gruppo di appartenenza. I migliori sake appartenenti a questa varietà offrono una buona combinazione di raffinatezza di sapore e il giusto bilanciamento tra umami e acidità, con una prevalenza di note fruttate di pesca, melone, ananas, banana.

Sake con alcol aggiunto

Durante il periodo della Seconda guerra mondiale, la produzione del sake subì un notevole calo. La quantità di riso utilizzabile per il sake diminuì drasticamente, perché il riso serviva per il sostentamento dei soldati, oltre che del popolo giapponese. Questa difficoltà di produzione portò il governo a emanare un decreto che permetteva di aggiungere alcol puro e glucosio alla miscela di riso.

Nacquero così l’Honjozo, il Ginjo e il Daiginjo, tutti sake cui si può aggiungere una percentuale di alcol puro che può arrivare al 10% del peso del riso sbramato o levigato. L’alcol aggiunto accentua fragranza e aroma e conferisce maggiore longevità al prodotto.

Honjozo e Tokubetsu Honjozo (本醸造・特別本醸造)

Il sake Honjozo è quella bevanda a cui viene aggunta una piccola quantità di alcol distillato nella fase finale del processo produttivo rendendolo più leggero. Il seimaibuai deve essere al di sotto del 70%. Il suo gusto è pulito, morbido e bilanciato, dal sapore leggermente secco e dalla dolcezza moderata. Le note fruttate e floreali sono delicate: per questo è adatto ad una varietà di occasioni e abbinamenti. Può essere servito a varie temperature in base al cibo o anche alle preferenze personali.

Il Tokubetsu Honjozo è un Honjozo speciale.

Ginjo (吟醸)

Caratterizzato da aromi fruttati e delicati, detti ginjo-ka. Quando si beve questo sake si nota una buona struttura con gusto morbido e complesso, anche se si percepisce una lieve acidità. È leggero e setoso in bocca, con un finale pulito e persistente. L’equilibrio tra dolcezza, acidità e note fruttate crea una fisionomia elegante e articolata. Durante la fermentazione si sviluppano aromi complessi, che possono richiamare fiori come il giglio o note fruttate come la mela verde o la pera.

È particolarmente apprezzato con piatti leggeri e delicati: sushi, sashimi, pesce crudo, insalate e piatti a base di verdure. Tuttavia, può anche accompagnare piatti più ricchi, come carni bianche e formaggi leggeri. Si serve in genere freddo o a temperatura ambiente.

Daiginjo (大吟醸)

Questa tipologia di sake è prodotta con riso raffinato almeno al 50%. È un sake di altissima qualità, il cui metodo di produzione è ancora più meticoloso di quello degli altri. Dal gusto intenso e complesso, ha struttura morbida e setosa. Sviluppa in fermentazione aromi di gelsomino e rosa, e spesso accenni fruttati che richiamano la pesca.

Il Daiginjo rappresenta l’apice della raffinatezza nel mondo del sake giapponese. Il suo equilibrio tra dolcezza, acidità e complessità lo rende adatto a piatti molto freschi e di alta qualità (si pensi al pesce crudo), ma anche antipasti leggeri o formaggi non stagionati. La temperatura di servizio è la stessa di quella del Ginjo.

Nonostante il sake sia ottenuto principalmente dal riso (spesso usato misto), possono esserci versioni completamente diverse anche prodotte nella stessa sakagura, ossia la fabbrica.

Oltre ai sake premium elencati e disciplinati dalle leggi giapponesi, esistono altri criteri per differenziarli: ad esempio, il metodo di produzione, di fermentazione, di pastorizzazione, di invecchiamento; ci sono sake a basso contenuto alcolico, altri alla frutta, taluni frizzanti, e l’elenco delle tipologie potrebbe continuare a lungo.

Le foto di apertura e di chiusura sono rispettivamente di Crystal Kay e Clay Banks su Unsplash