I vulcani e le proprietà del vino

La potenza distruttiva di un vulcano in piena attività eruttiva è qualcosa di evidente, basti guardarne le immagini spettacolari, ma allo stesso tempo terrificanti in un documentario dedicato, o talvolta anche durante un notiziario. A esempio, il Monte Etna (Sicilia) è per tutti divenuto come uno di famiglia, mostrando le sue colate laviche rosso fuoco durante le fasi più tranquille di un’eruzione, e ancora le sue immense fontane di lava mista a rocce infuocate durante le fasi più intense spesso della stessa eruzione. Fra gli altri vulcani attivi italiani, il Vesuvio (Campania) è conosciuto da tutti per aver causato la distruzione di Pompei ed Ercolano nell’eruzione avvenuta nel 79 d.C., di fatto mostrando al mondo, attraverso le cronache storiche e gli studi scientifici, l’effetto diretto di un’eruzione pliniana o catastrofica sul territorio circostante. E di vulcani attivi in Italia ce ne sono diversi, in particolare i Campi Flegrei e l’isola d’Ischia (Campania), e alcune fra le isole vulcaniche dell’Arcipelago Eoliano (Sicilia). Il criterio che definisce un vulcano attivo è quello secondo cui l’attività eruttiva sia presente nella memoria storica dell’uomo, ragion per cui tali aree vulcaniche in Italia sono numerose.

La fertilità dei terreni

Uno dei segni distintivi dell’attività vulcanica, anche e soprattutto estinta, è la fertilità dei terreni di queste aree, che testimonia la capacità costruttiva dei vulcani di accumulare elementi minerali (calcio, fosforo, magnesio, sodio, potassio, ecc.), arricchendo i suoli a pedogenesi avvenuta; un suolo coltivabile riesce a formarsi già in qualche decina di anni. Non a caso, tanti vini a denominazione di origine vengono prodotti proprio in aree vulcaniche, sia attive che estinte. L’effetto della presenza di elementi minerali vulcanici sui vini, sia bianchi che rossi, è quello di ampliarne la complessità organolettica, in particolare le durezze e su tutte la sapidità. I vini vulcanici risultano complessi all’olfatto, saporiti e freschi al gusto, e di buon corpo ed eleganza nella struttura globale. Ne sono esempi, fra gli altri, il Lacryma Christi Bianco DOC da uve coda di volpe o caprettone e complementari nell’area vesuviana, l’Etna Rosso DOC da uve nerello mascalese e complementari nell’area etnea, e il Campi Flegrei Falanghina DOC da uve falanghina e complementari nell’area flegrea. Fra gli esempi internazionali è possibile citare i vini AVA (American Viticultural Area) da vitigni internazionali prodotti in alcune zone della Napa Valley e Sonoma County (California, Stati Uniti), o più direttamente i vini vulcanici base da uve malvasia o malmsey, ma non solo, per la produzione del Madeira nell’omonima isola (Portogallo), e quelli OPAP (Onomasia Proeléfseos Anotéras Piótitos) da uve assyrtiko e complementari nell’attivissima isola vulcanica di Santorini (Grecia).

Maggior corpo, equilibrio e longevità

Un vino può essere considerato vulcanico laddove è prodotto in un’area vulcanica attiva, o comunque in un’area estinta ma dominata da terreno vulcanico. Quest’ultimo incide sulle proprietà delle uve e dei vini non solo per i minerali che il vulcano ha ridistribuito nel terreno, ma anche per la permeabilità del suolo, l’approfondimento delle radici della vite, e la circolazione idrica che avvengono nei vuoti lasciati da particelle di pomici, lapilli scoriacei e ceneri più o meno compattate. L’impasto di questo materiale vulcanico con altro materiale pedogenetico preesistente è tanto maggiore quanto più antica è l’ultima eruzione avvenuta, e ciò vale ancor di più per i vulcani estinti. Ne sono esempi, fra gli altri, il vino Soave DOC da uve Garganega e complementari nell’area centro-occidentale dei Monti Lessini (Veneto), in cui i suoli sono costituiti da particelle di rocce tufacee basaltiche miste ad argilla e calcari. Ciò fa sì che il vino risultante acquisti maggior corpo, equilibrio, e anche longevità, soprattutto nella versione Superiore DOCG. Chiaramente, i fattori climatici locali e la mano dell’uomo contribuiscono a definire il terroir veronese nel suo insieme, essendo le escursioni termiche e le pratiche agronomiche altrettanto importanti nella produzione del vino. Stesso discorso vale per l’Aglianico del Vulture DOC (e Superiore DOCG) da uve Aglianico nell’area del Monte Vulture e dintorni (Basilicata), la cui attività eruttiva è cessata più di 100mila anni fa, dando luogo a suoli vulcanici lavici e tufacei misti ad arenarie, limi e argille fluviali e lacustri. Tale scenario pedogenetico rende il vino di corpo pieno, spostato sulle durezze in gioventù ma di grande complessità gusto-olfattiva, equilibrio e longevità; le forti escursioni termiche del vulcano montagnoso arricchiscono ancor di più le bucce di aromi.

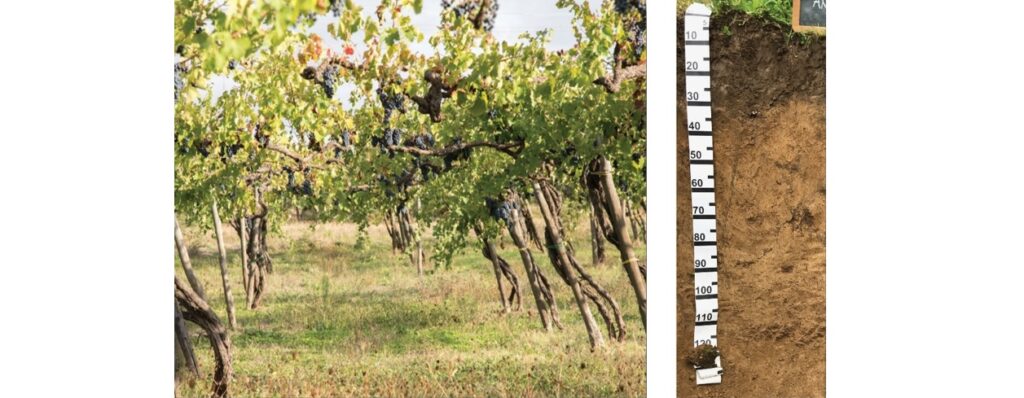

Sotto: vigna di aglianico di Vigne Mastrodomenico, Contrada Acquarossa Rapolla (PZ), e sullo sfondo il Monte Vulture. I prodotti piroclastici, tufacei e lavici, eruttati dal vulcano hanno contribuito alla formazione dei suoli nel tempo, spesso mantellando i pendii e colmando le valli preesistenti, sempre in base alla morfologia locale (foto e proprietà di Vigne Mastrodomenico).

Mineralità e struttura

E sebbene l’Irpinia (Campania) non sia un territorio legato ad attività vulcanica diretta, la presenza significativa di cenere pomicea nei suoli, eruttata dal Vesuvio e dai Campi Flegrei nel corso di grandi eruzioni esplosive e sospinta dai venti verso est, riconduce alcune delle proprietà organolettiche dei vini a denominazione di origine all’effetto dei, seppur lontani, vulcani. Ne sono esempi i vini Greco di Tufo DOCG da uve greco e complementari, Fiano di Avellino DOCG da uve fiano e complementari, e Taurasi DOCG da uve aglianico e complementari nell’area irpina, in cui i suoli appenninici sono spessi e a dominante sedimentaria (da argille a sabbie e gessi) ma con un tocco significativo di matrice vulcanica; la mineralità del vino risulta verticale e percettibile, integrata nella sua struttura globale ampia, equilibrata e longeva.

A destra: suolo metrico rappresentativo della vigna, sabbioso-argilloso nella parte superficiale e argilloso in quella più profonda, entrambe influenzate dall’attività dei vulcani campani nel tempo. I suoli, come tutti gli strati terrigeni, si formano dapprima nelle parti più profonde e poi in quelle superficiali; pertanto, in questo caso, le prime sono connesse ad attività vulcanica antica e le seconde ad attività più recente (foto e proprietà della Tenuta Cavalier Pepe).

E ancora, intorno ai laghi vulcanici di Bolsena, Bracciano, e Vico (Lazio) l’attività eruttiva passata ha certamente influenzato il corredo aromatico delle malvasie e dei trebbiani locali, ma non solo.

Vulcani attivi ed estinti

La penisola italiana è costellata di vulcani attivi o estinti, che nel corso dei secoli hanno profondamente influenzato il terroir su cui hanno insistito, determinando a varie scale di percettibilità l’effetto della presenza dei minerali vulcanici nei suoli, e quindi quello sulle proprietà organolettiche del vino. Difatti, si tratta della sovrapposizione degli effetti dell’attività vulcanica sul territorio locale nel tempo. Anche un vino prodotto a ridosso della costa marina potrà donare la stessa percezione di sapidità, ma certamente avrà una struttura e un corredo aromatico diversi, che dipenderanno, fra gli altri fattori del terroir (ventilazione, ecc.), dai suoli locali su cui la vite è radicata. Ed è questa la bellezza e la varietà dei vini.

La seconda, terza e ultima foto sono rispettivamente di Tetiana Grypachevska, Lisha Riabinina e Gary Saldana su Unsplash.