Il riscatto del Sulcis riparte da un cammino

Fenicotteri rosa in mezzo a stagni che si alternano a spiagge, spesso spazzate dal Maestrale, affacciate su un mare cristallino e color smeraldo. Promontori rocciosi, ricoperti da una fitta macchia mediterranea, quasi incontaminata, che lasciano spazio a vigne, a volte allevate ad alberello, su terreni aridi, sabbiosi vicino al mare e più argillosi nell’entroterra.

Percorrere la statale che costeggia il tratto di costa della Sardegna sud-occidentale che da Porto Pino e dalle sue dune bianche, prosegue in direzione nord-ovest, significa incrociare con lo sguardo paesaggi quasi antitetici. Se verso la costa, la vista delle due isole, Sant’Antioco e San Pietro, continua a farti sentire immerso in un contesto di struggente bellezza e fascino, l’ingresso nell’ex distretto metallurgico di Portovesme, oggi quasi pressoché chiuso e che produceva dell’alluminio particolarmente ricercato, ti porta all’interno di una dimensione industriale che appare inaspettatamente quasi all’improvviso.

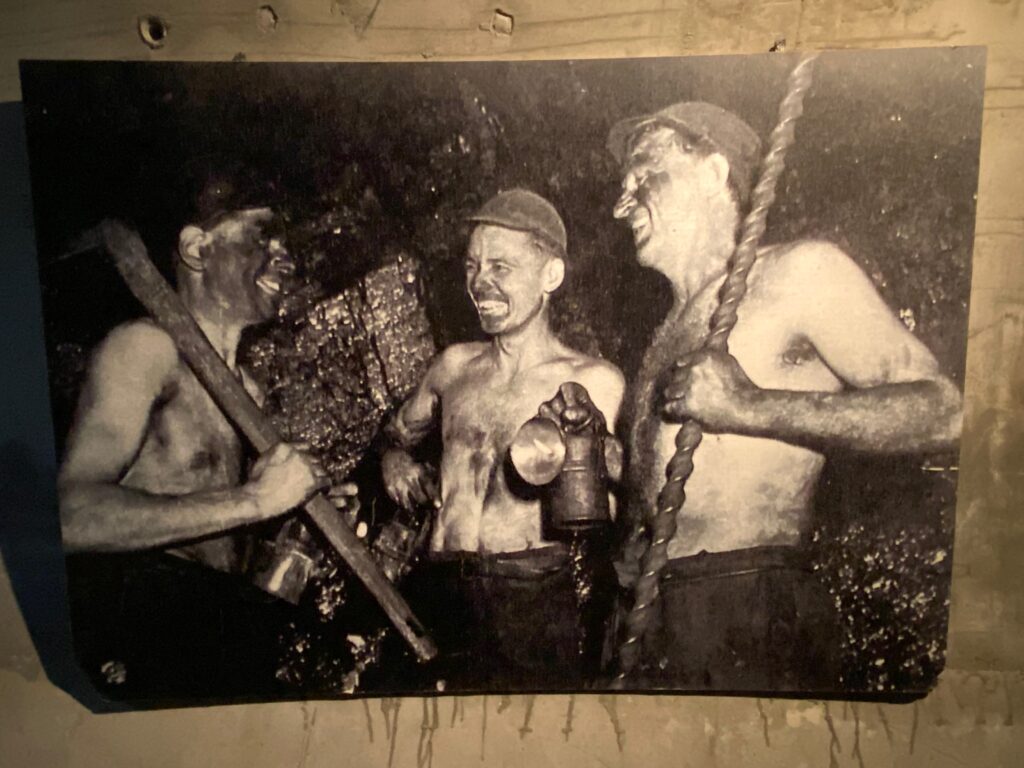

Siamo nel tratto meridionale del Sulcis-Iglesiente, terra di contrasti estremi e dove una bellezza naturale quasi selvaggia e severa, crocevia di antiche civiltà che qui hanno soggiornato a lungo, come testimoniano diversi siti archeologici, a partire da quello di Pani Loriga, siede accanto a ciò che rimane dell’industria mineraria, epicentro sociale ed economico di un’area, quella di Iglesias, Buggerru, Gonnesa e Carbonia, che a inizio Novecento ha attirato migliaia di persone. Le miniere sono state progressivamente chiuse tra gli anni ’60 e ’90 del secolo scorso, lasciando in eredità crisi, abbandono ed emigrazione: la visita a quella di Serbariu a Carbonia, attiva tra il 1937 e il 1964, e al suo Museo interno, è forse il modo migliore per cercare di comprendere cosa abbiano rappresentato, nel bene e nel male, le miniere di carbone per questo territorio.

I “cammini”, una nuova opportunità turistica per il Sulcis

“L’epopea mineraria è una ferita del territorio, ma oggi è anche una risorsa” ci spiega Mauro Usai, sindaco di Iglesias e presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, che tutela, valorizza e promuove un itinerario probabilmente tra i più originali e suggestivi tra quelli presenti in Italia e che sta attirando l’attenzione non solo di pellegrini, ma anche di escursionisti che desiderano vivere un’esperienza di turismo “lento”, come viene solitamente definito.

Il percorso, che si snoda per 500 chilometri lungo 30 tappe con un giro ad anello, non sarebbe nato senza l’ideazione e l’elaborazione di Giampiero Pinna, geologo e fondatore del locale Parco geominerario: fu lui per primo, poi seguito da altri 500 lavoratori, a rinchiudersi per un anno sotto terra, dal 5 novembre del 2000 al 6 novembre del 2001, nel Pozzo Sella dell’ex miniera di Monteponi, per veder riconosciuta la nascita del Parco, strumento ritenuto fondamentale per valorizzare il grande patrimonio lasciato in abbandono una volta dismesse le miniere.

“Il cammino è un’infrastruttura culturale che non ha precedenti, partito dal basso e che rappresenta un vero riscatto per il territorio” sostiene sempre Usai. Oggi questo itinerario, percorribile a piedi, in bici e per una singola tappa anche a cavallo, viene considerato una grande opportunità per far convergere nuovamente i riflettori su un territorio lasciato in disparte dalle mappe più importanti del turismo dell’isola. Solo quest’anno, la Fondazione nei primi 9 mesi ha registrato la presenza 3500 pellegrini che si sono accreditati lungo il cammino, che entro la fine dell’anno arriveranno probabilmente a 5000, circa il 300% in più rispetto al 2024. Uno strumento che, qui ne sono certi, potrebbe portare anche a diversificare le stagioni del turismo isolano, poiché l’estate non è certo il miglior periodo per avventurarsi lungo questi percorsi.

Il cammino, che coinvolge 28 comuni e attraversa villaggi minerari, miniere dismesse, chiese romaniche, borghi medioevali e siti archeologici, vede come protagonisti anche i vigneti del Carignano del Sulcis. Poco meno della metà delle tappe,12, del Cammino Minerario di Santa Barbara vanno infatti a comporre anche un altro recente itinerario, denominato “I Sentieri del Carignano del Sulcis”. La possibilità di dormire a prezzi convenzionati nelle posadas, strutture semplici ma curate presenti lungo l’itinerario, l’opportunità di visitare cantine e conoscere la gastronomia locale, a partire dal celebre tonno rosso – la Tonnara di Postoscuso, nota come “Su Pranu” è tra le più antiche del Mediterraneo e tuttora in attività -, sono alcune delle peculiarità di un’offerta enoturistica probabilmente fuori dai canonici schemi, più intima, meno inflazionata, ma estremamente autentica.

Tra vigneti a piede franco e alberelli centenari

“Il Carignano non è un’uva nobile ed è ormai in regressione la sua coltivazione dagli anni Novanta”. Luca Fontana, lombardo trapiantato ormai da tempo a Sant’Anna Arresi, è il primo protagonista del mondo del Carignano del Sulcis che abbiamo incontrato nel nostro tour alla scoperta di alcune tappe di questo nuovo “itinerario nell’itinerario” tra le vigne del Carignano.

Brand ambassador di Cantina Mesa, fondata dallo zio Gavino Sanna, famosissimo pubblicitario, questa realtà qualche anno fa è entrata nell’orbita del Gruppo Santa Margherita. Le origini del Carignano? “È stato portato qui probabilmente dai Fenici, anche se non ce n’è evidenza, le fonti più accreditate fanno arrivare da queste parti questa antica varietà grazie agli spagnoli durante il dominio aragonese del ‘300. – continua Fontana –. Ha una grande vigoria, tanto che potrebbe arrivare a produrre anche 300/400 quintali per ettaro. Però se riduci le rese diventa davvero ottimo e se sei davanti al mare ottieni freschezza e sapidità”.

La Doc locale data 1977 e coinvolge nella coltivazione del Carignano 17 comuni. Dei 1600 ettari complessivi (fonte dati: Laore Sardegna) la parte del leone la recitano soprattutto Giba (375 ha), San Giovanni Suergiu (189 ha), Calasetta (167 ha) e Sant’Antioco (163 ha). Un’isola, quest’ultima, dove un tempo invece la viticoltura arrivava a coprire una parte importante della sua superficie con quasi 2500 ettari. “I terreni sabbiosi, sui quali è coltivato il Carignano, tennero lontana la fillossera mentre stava devastando il resto d’Europa tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. Fu la nostra fortuna perché la Francia mise gli occhi su Sant’Antioco e il suo vino” ci spiega questa volta Roberto Matzeu, tecnico di laboratorio delle Cantine Sardus Pater, ma anche proprietario di una piccola cantina sull’isola di nome Piede Franco.

Il percorso tra le vigne presenti intorno a Cussorgia, a due passi da Calasetta, anch’esso tra le tappe presenti nell’itinerario, è una sorta di storia a cielo aperto di quello che è stato il Carignano qui a Sant’Antioco, ma anche di quello che potrebbe nuovamente essere. “La nascita del polo industriale di Portovesme nel 1979 e l’interruzione del rapporto di vendita di mosti parzialmente fermentati verso la Francia, portò al fallimento di alcune cantine e all’abbandono di molti vigneti che però oggi hanno ricominciato a essere recuperati” come ha fatto d’altronde anche Roberto Matzeu. E qui, come in molte zone della denominazione, è presente un patrimonio di vigneti ancora a piede franco dall’età centenaria, allevati ad alberello, che rappresenta una risorsa unica e di grande fascino. Un altro esempio del lavoro di recupero e salvaguardia di questi antichi vigneti, sempre a Sant’Antioco, è quello portato avanti anche da Tenuta La Sabbiosa, piccola realtà di proprietà di Tessa Gelisio, noto volto televisivo e conduttrice di programmi dedicati al mondo gastronomico. Produce circa 20mila bottiglie all’anno con tre etichette che nascono tutte da vigneti secolari allevati su terreni sabbiosi di fronte al mare.

“A livello europeo sembra che ci siano 700 ettari di vigneti a piede franco, di questi 430 sono in Sardegna e 300 nel solo Sulcis. Infine, ben 150 a Santadi” ci spiega orgogliosamente Massimo Podda, direttore commerciale dell’omonima cantina cooperativa di questo piccolo borgo del Sulcis, attraversato dalle prime due tappe dei Sentieri del Carignano. Un nome, quello di Santadi, che fa rima con la rinascita enologica di questo territorio, grazie soprattutto all’opera di Giacomo Tachis, il padre del Sassicaia, arrivato qui come consulente nel 1980 e decisivo per il rilancio non solo della cooperativa, ma dell’intera denominazione, grazie ai fasti raggiunti da molte sue creature, a partire dal pluripremiato Terre Brune. Anche questa storica cooperativa, nata nel 1960, ora ha deciso di puntare sull’accoglienza in cantina e, prossimamente, sull’ospitalità, grazie alla ristrutturazione di alcune case vicino all’area archeologica di Pani Loriga, non a caso sempre lungo il Cammino del Carignano.