Sei racconti sotto il Leccio: storie dei primi grandi vignaioli di Bolgheri

Ogni bottiglia di vino racchiude una visione, non è solo il frutto della terra, del sole e della vite: è il risultato di scelte coraggiose, di notti insonni, di investimenti nel futuro quando il futuro sembrava ancora lontano. Come ogni impresa di successo, anche il vino nasce da un’idea, cresce nella perseveranza e matura nel tempo. A Bolgheri si realizza un equilibrio raro tra natura, competenza e visione imprenditoriale: le scelte agronomiche non si limitano a “seguire il terroir”, ma lo valorizzano con un approccio innovativo, rispettoso e strategico.

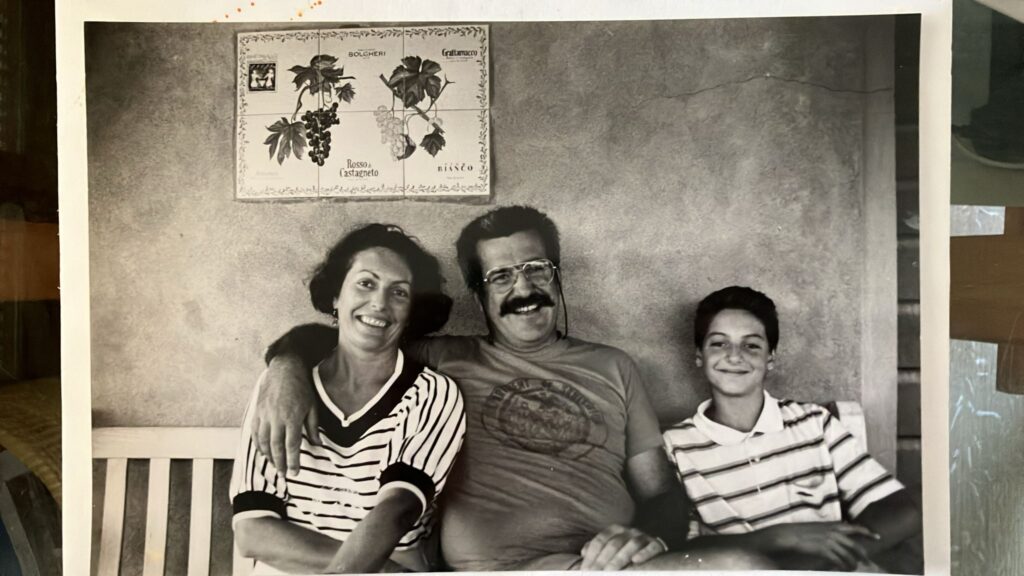

Vorrei raccontarvi la storia di Bolgheri, territorio situato lungo la costa Toscana in provincia di Livorno, che si distingue per una straordinaria diversità geologica ed un microclima unici, rendendolo uno dei luoghi più vocati d’Italia per la produzione vitivinicola di altissima qualità. Vicino al mare i terreni sono sabbiosi e alluvionali, sulle colline invece argillosi e calcarei, ghiaia e scheletro sono fondamentali per il drenaggio e per la concentrazione aromatica delle uve. Questa varietà di terreni caratteristica di Bolgheri permette una grande adattabilità dei vitigni internazionali, in particolare Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Il clima mitigato dalla vicinanza del mar Tirreno è caratterizzato da forti escursioni termiche tra giorno e notte. Queste condizioni aiutano a sviluppare uve con maturazione lenta e completa, conferendo complessità aromatica, struttura e acidità. Inoltre, l’irraggiamento solare costante e prolungato gioca un ruolo fondamentale nella maturazione delle uve: l’elevata esposizione alla luce solare diretta consente una fotosintesi ottimale, favorendo lo sviluppo di zuccheri, polifenoli e antociani e riduce il rischio di malattie fungine. Si ottiene così una maturazione graduale ed equilibrata, evitando sovramaturazioni e preservando l’acidità naturale dell’uva, fondamentale per l’eleganza e la longevità. Questo equilibrio tra sole, mare, suolo e altitudine consente a Bolgheri di produrre vini dal profilo complesso, maturo ma mai eccessivo, capaci di competere con i grandi rossi del mondo. Dietro questo successo non ci sono solo vigne e terroir: questa storia inizia con l’intraprendenza del Marchese Mario Incisa della Rocchetta, dimostrando per primo che il successo non è solo questione di numeri, ma di visione. Non esistono rivoluzioni silenziose, ma esistono sogni che fermentano lentamente fino a diventare leggende. Cinque uomini visionari dopo di lui, con coraggio imprenditoriale, amore per la terra e capacità di immaginare il futuro, sono stati in grado di guardare oltre le convenzioni e riscrivere la mappa del vino italiano. Una foto iconica datata 1970, scattata a Podere Grattamacco li vede riuniti all’ombra del Leccio Centenario dare vita ad una nuova tradizione vitivinicola che ancora oggi rappresenta un modello di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo.

Le interviste che seguono raccontano di come Priscilla Incisa della Rocchetta, Lodovico Antinori, Piero ed Albiera Antinori, Piermario Meletti Cavallari, Michele Satta e Cinzia Merli hanno interpretato un terroir, ognuno con la propria visione, i propri obiettivi, il proprio stile.

Come direbbe un grande innovatore, “Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo” – e loro il futuro lo hanno creato, bottiglia dopo bottiglia.

Cinque domande, sei storie, un territorio, la nostra cultura.

Priscilla Incisa della Rocchetta

Cosa non deve mai mancare nei suoi vini? Qual è la caratteristica principale che vuole far emergere?

Priscilla – Nei vini che produciamo a Tenuta San Guido ricerchiamo eleganza, freschezza e ottima bevibilità̀. Ma anche vini che abbiano un ottimo potenziale di invecchiamento nel medio-lungo tempo, come nel caso di Guidalberto e Sassicaia. Per noi è fondamentale la riconoscibilità̀, vogliamo dare continuità̀ a un pensiero, a una visione dell’agricoltura e del territorio di Bolgheri che è stata concepita dal nonno Mario Incisa della Rocchetta, e concretizzata da mio padre Nicolò. Ogni annata ha la sua personalità̀, ma lo stile è inconfondibile.

Ha mai avuto dubbi o ripensamenti dall’inizio e durante il suo percorso?

Priscilla – A dire il vero, non mi sono mai occupata direttamente della produzione, ma Tenuta San Guido ha sempre avuto la fortuna di poter contare su una squadra di grandissimo talento, che negli ultimi anni è stata coordinata da Carlo Paoli, che ha sviluppato una profonda conoscenza della Tenuta, conservando nello stesso tempo curiosità̀, apertura e umiltà̀.

Cosa si aspetta dal futuro di Bolgheri? Che caratteristiche di stile le piacerebbe trovare nei vini di Bolgheri contemporanei e futuri?

Priscilla – Mi aspetto che il territorio di Bolgheri si sviluppi con buon senso, per preservare la bellezza e unicità̀ di questo luogo. Essendo una zona di produzione piuttosto eterogenea, si possono trovare delle diversità̀ fra i vari vini prodotti. L’eterogeneità̀ di stili, uvaggi e suoli può rappresentare una ricchezza, a patto che la visione territoriale sia chiara e che i progetti enologici siano coerenti con la storia e con il posizionamento attuale della denominazione.

A quali ideali/personaggi si ispira nella produzione?

Priscilla – Storicamente il nonno Mario Incisa ha sempre guardato ai grandi Château bordolesi, con cui siamo legati da rapporti di amicizia e rimangono un riferimento importante, non solo a livello produttivo. Poi chiaramente, il nonno insieme a Giacomo Tachis, sono state figure fondamentali nella caratterizzazione del nostro progetto enologico e ora sono modelli imprescindibili da seguire. Ma forse l’ideale che maggiormente motiva la squadra di produzione enologica è una continua ricerca dell’eccellenza, uno stimolo intellettuale e pragmatico che è anche una profonda forma di rispetto per la terra, e per quello che ci può̀ offrire.

Le tre referenze che non possono mai mancare nella sua cantina personale.

Priscilla – Guarda caso produciamo proprio tre etichette!

Lodovico Antinori

Come ha iniziato la sua avventura a Bolgheri?

Lodovico – All’epoca viaggiavo spesso negli Stati Uniti per lavoro. Durante un soggiorno in California, ebbi l’occasione di assaggiare uno Zinfandel. Ammetto che ero piuttosto prevenuto: consideravo quei vini troppo potenti, con un grado alcolico eccessivo, eppure, appena lo degustai, ne rimasi incantato, era una meraviglia sotto ogni aspetto. Spinto dalla curiosità, decisi di visitare il territorio di produzione e l’azienda vinicola. Lì chiesi chi fosse l’enologo responsabile e mi presentarono André Tchelistcheff. Di origini russe, aveva iniziato la sua carriera in Francia, per poi trasferirsi in California, dove sarebbe diventato una figura chiave nella storia dell’enologia americana. André fu determinante per me, sia sul piano professionale che personale: in quel periodo stavo maturando l’idea di creare un progetto tutto mio, e i due territori su cui riflettevo erano Paso Robles e Bolgheri. André non era mai stato in Italia, né conosceva Bolgheri, così lo invitai a venire con me in Toscana. Rimase a Bolgheri per un mese e diventò molto amico di mio zio Mario Incisa della Rocchetta: erano entrambe molto brillanti, con una mentalità aperta non soltanto al vino, ma a tante questioni umanistiche, per cui si scambiavano informazioni, nozioni culturali, ricordi. Questa relazione ha molto emozionato André. Un giorno gli chiesi: “Secondo te, dove dovrei realizzare il mio progetto, a Bolgheri o a Paso Robles?” Lui mi guardò e rispose: “Resta qui, ragazzo. A Bolgheri hai trovato l’Eldorado”. Durante il suo soggiorno, assaggiò i vini locali, osservò la terra, e rimaneva sveglio fino a tarda notte per ascoltare la natura: i profumi, i suoni, gli uccelli. Riconosceva il canto degli usignoli di anno in anno, li chiamava per nome. Rimasi sbalordito: era un approccio completamente nuovo per me, quella sensibilità, quella cultura noi non ce l’avevamo. Seguendo il suo esempio, iniziai anch’io a osservare con attenzione un pezzo di terra dove spesso andavo a caccia la sera, mi dissi: “Guarda che bellezza questo luogo, potrebbe essere perfetto per una vigna.” Quel posto, allora abbandonato, sarebbe diventato Ornellaia. Portai André lì e, dopo averlo esplorato, fu categorico: “Bisogna partire da qui”. Così, l’anno successivo, iniziai a piantare le prime barbatelle. In seguito, mio zio Mario Incisa mi regalò un pezzo di terra per completare il tutto: c’era un’unità di intenti e di grandi visioni che hanno dato dei risultati superiori alle aspettative. André aveva un senso pratico eccezionale e un’intuizione fuori dal comune: definire Bolgheri una zona di altissimo potenziale fu una delle sue grandi visioni. Io mi affidai a persone come lui, che avevano viaggiato, lavorato in tanti Paesi e sviluppato una sensibilità straordinaria per la natura. Sentivo che, pur avendo una grande passione e un legame personale con Bolgheri, dovevo restare obiettivo: ero e sono legato a Bolgheri, ma dovevo capire se davvero ne valesse la pena, André mi aiutò a trovare quella consapevolezza. Dopo circa otto anni ad Ornellaia, nacque la curiosità e l’ispirazione di esplorare nuovi terreni. Fu allora che scoprimmo quello che sarebbe diventato il vigneto di Masseto.

Ha menzionato più volte la sensibilità, qualità che a volte viene messa in secondo piano, si danno tante cose per scontato e si tende a perdere il dialogo con la natura.

Lodovico – Da sempre c’è la propensione a concentrarsi maggiormente sugli aspetti più tecnici che portano a maggiori rese e quindi maggiore produttività. Il mio impegno nel mondo del vino è stato legato soprattutto a due concetti: fare il meglio possibile ed individuare vitigni che incontrano anche i miei gusti. Qui a Bolgheri abbiamo piantato le varietà bordolesi, perché davano risultati accattivanti. Ultimamente mi sono specializzato sul Cabernet Franc: è una varietà un po’ più difficile, ma abbastanza in sintonia con i tempi. Si sta esaurendo l’interesse per i vini “parkeriani”: il mercato si orienta verso stili più freschi e territoriali. Solo le generazioni precedenti continuano a preferire vini strutturati e concentrati, mentre i gusti dei consumatori più giovani stanno cambiando rapidamente. Il Cabernet Franc è, per certi versi, l’opposto del Merlot. Quest’ultimo è una varietà generosa, capace di conquistare un ampio pubblico grazie alla sua disponibilità di beva e piacevolezza. Il Cabernet Franc, invece, è decisamente più complesso: una varietà esigente, a volte imprevedibile, che richiede pazienza sia al vignaiolo sia al degustatore. Non sempre dà risultati costanti, alcune annate sorprendono, altre deludono, è un po’ “bizzoso”. Ma con il tempo, intorno agli otto anni, il vino cambia pelle: si equilibra, matura, acquista profondità e stabilità, un po’ come noi esseri umani quando raggiungiamo una certa età. È una varietà che mi affascina e mi stimola moltissimo. Per questo motivo, vorrei concludere il mio percorso a Bolgheri con un progetto insieme a mia figlia, dedicato proprio al Cabernet Franc.

Ha mai avuto dubbi o ripensamenti dall’inizio del suo percorso?

Lodovico – Nel mio primo percorso degli anni Ottanta e Novanta di Ornellaia, non ho mai avuto dubbi e ho avuto anche molta fortuna. Ho fatto un gesto un po’ avventato tra il 1999-2001: le difficoltà, dovute a fattori esterni, mi hanno portato nel 2002 a vendere Ornellaia, forse ho fatto malissimo, ma il destino mi ha portato a fare questo. La vendita di Ornellaia ha suscitato tante proteste da parte della famiglia, soprattutto quando è stata venduta da Frescobaldi è stato visto come un tradimento, non tanto dai familiari stretti, ma dagli amministratori della società Antinori, che non hanno capito il reale motivo della scelta. Successivamente sono partito con Biserno e ho inserito mio fratello (Piero Antinori) come socio, non ho avuto dubbi ma sicuramente qualche ostacolo: ho dovuto trovare dei compromessi e avuto diversi contrasti, non è stato semplice. Ad oggi, nel progetto che faccio con mia figlia sono convinto sulla parte tecnica, il coinvolgimento e il finanziamento. Sulla parte commerciale un po’ di preoccupazioni ne ho: sono convinto che la strada che stiamo intraprendendo sul Cabernet Franc, ma ho dubbi su cosa succederà nel mondo, siamo circondati da situazioni che sono completamente folli.

Cosa si aspetta dal futuro di Bolgheri? Cosa le piacerebbe vedere?

Lodovico – Per il futuro di Bolgheri mi auguro meno improvvisazione. Negli ultimi anni sono arrivate persone provenienti da altri settori e da contesti molto diversi, attratte dal fascino della campagna e dalla bellezza di questo territorio. Hanno lasciato le loro professioni per intraprendere nuove attività qui. È comprensibile, e c’è spazio per tutti, ma credo sia importante avvicinarsi a questo mondo con preparazione, rispetto e una visione a lungo termine, per non snaturare l’identità e la qualità che Bolgheri ha costruito nel tempo. Bisognerebbe dare più voce a chi, per primo ha rischiato nella fase iniziale a Bolgheri come Michele Satta e Piermario Meletti Cavallari, persone che hanno rischiato il tutto per tutto. Mi piacerebbe ci fosse più coesione tra nuove e vecchie generazioni. Anche un certo grado di rigore e coerenza nelle regole produttive può tradursi in valore sul mercato, specialmente in un contesto in cui i nuovi trend rischiano di penalizzare varietà come il Cabernet a favore di vitigni oggi più richiesti, come il Pinot Nero, spesso scelti senza considerare il legame con il territorio ma solo per il richiamo commerciale dell’etichetta. Mi auguro che Bolgheri continui a rafforzare la propria identità: è una denominazione piccola — circa 1.500 ettari — ma ha saputo affermarsi con grande successo, ottenendo riconoscimenti importanti e meritati a livello internazionale.

Quali strategie si dovrebbero adottare per contenere un po’ a questa tendenza?

Lodovico – Personalmente sto valutando di anticipare leggermente i tempi di raccolta: generalmente a Bolgheri si inizia a vendemmiare a fine maturazione, talvolta anche oltre. Per l’annata 2025 vorrei sperimentare una raccolta nei primi cinque giorni di maturazione, per ottenere un’uva che abbia completato il suo sviluppo fenolico, senza un prolungamento oltre il naturale punto di maturazione. In una realtà piccola come quella che gestisco — circa 20 ettari — è possibile effettuare questa raccolta frazionata, separare le uve in vasche diverse e vedere come si comportano. La gestione di piccoli appezzamenti consente una cura molto precisa e mirata, proprio come ha sempre fatto Sassicaia. La forza di Sassicaia sta nella coerenza stilistica: lo stile definito da mio zio è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo. Non si sono mai adattati alle mode, come quella del periodo “parkeriano” che privilegiava vini più “marmellatosi”. Questa fermezza ha consolidato la reputazione internazionale di Sassicaia, e trovo che sia un esempio ammirevole di integrità e visione nel mondo del vino.

A quali personaggi e ideali si ispira nella sua produzione?

Lodovico – Nel passato quando pensavo a Massetto, mi sono ispirato a Moueix, proprietario di Petrus. Dopo un anno dalla vendita di Ornellaia, il giornalista americano James Suckling, ha organizzato una degustazione di sei annate di Massetto e sei annate di Petrus. Ha convinto Moueix, a venire a Firenze da Pinchiorri e hanno fatto una degustazione side by side delle due produzioni: non avrei mai potuto immaginare che una cosa del genere sarebbe mai potuta accadere. Il discorso esaltante di Moueix che ha pronunciato su Massetto mi ha estremamente lusingato, non mi sarei mai aspettato che succedesse una cosa del genere, però il Merlot l’ho superato e non mi interessa più.

Deve essere stato un momento veramente importante e segnante per la sua carriera.

Lodovico – Quando si parte da zero, si guarda a vini leggendari come il Petrus con meraviglia, come a qualcosa di irraggiungibile. Poi però i risultati arrivano, e ciò che sembrava un sogno lontano diventa realtà. È questo che vorrei trasmettere ai giovani: credete nei vostri progetti. Se avete una visione, credeteci profondamente. Non basta farlo per provare: bisogna esserne quasi ossessionati, viverla ogni giorno, solo così si raggiungono risultati concreti. Essere coerenti con la propria idea di produzione è fondamentale: non bisogna lasciarsi influenzare troppo dalle mode o dai pareri di tutti. Se avete un enologo di fiducia che stimate, seguitelo, ma soprattutto, rimanete fedeli alla vostra identità, è questo che fa la differenza. Il successo arriva anche da lì: da unna fede incrollabile nei propri ideali e non mollare quando le cose sembrano difficili. Vedo tanti giovani talentuosi: alcuni troppo sicuri di sé, ma molti altri umili, preparati, brillanti. Sono questi ultimi che vanno incoraggiati e sostenuti. Hanno studi alle spalle, competenze solide e una determinazione autentica. Io ho grande fiducia in questa nuova generazione. Hanno la forza, la preparazione e la visione per portare avanti progetti straordinari. Il mio consiglio è semplice: credete in voi stessi e nel vostro percorso. Il vino premia chi lo vive con passione, costanza e autenticità.

Le tre referenze che non possono mai mancare nella sua cantina.

Lodovico – Assaggio continuamente vini da tutto il mondo, fa parte del mio mestiere e della mia passione. Le racconto un’esperienza molto speciale, condivisa con mia figlia, durante una cena. Nella mia cantina personale avevo adocchiato una bottiglia rara: un Bonneau du Martray, Corton Pinot Noir 1998. La Tenuta è una delle più antiche della Borgogna, risale addirittura all’epoca di Carlo V, che possedeva una casa proprio nella zona di Corton. Si racconta che fu lui a volere la piantagione di 5 ettari di Pinot Nero dietro la celebre collina di Corton-Charlemagne, per assecondare il gusto della moglie, che beveva solo vino rosso. Quella sera, decidemmo di aprire quella bottiglia, una produzione limitatissima, proveniente da un terroir di grandissima finezza. Il vino fu una sorpresa emozionante: fine, armonico, con una vitalità sorprendente. È uno di quei vini che vorresti sempre avere in cantina.

Anche se non produco né Chardonnay né Pinot Nero, considero queste due varietà dei punti di riferimento imprescindibili. Le sento quasi come delle presenze necessarie, capaci di ispirare anche chi lavora con altri vitigni. Purtroppo, oggi quel vino è quasi introvabile. La proprietà è stata venduta a un imprenditore americano, e non certo per scelta. Il vecchio proprietario, una persona straordinaria, ha dovuto cedere la tenuta a causa delle severissime normative francesi sulle successioni, un sistema che spesso mette in ginocchio le aziende familiari: per pagare le tasse dovute agli eredi, si debbano vendere interi patrimoni vitivinicoli. È quanto accaduto anche a realtà di assoluto prestigio, come Château Cheval Blanc e Château d’Yquem, passati sotto l’egida di Arnaud (Louis Vuitton), o a Cos d’Estournel, una cantina storica affascinante, che purtroppo ha visto calare la qualità dei propri vini dopo il cambio di proprietà. Dietro ad ogni grande vino c’è un equilibrio delicato, fatto di storia, passione, continuità, e soprattutto c’è l’uomo giusto. Bastano un direttore sbagliato, un enologo fuori sintonia, e tutto può cambiare. Un’altra esperienza che porto nel cuore riguarda una bottiglia aperta quasi per errore. Ero in cantina e volevo bere un’Ornellaia. Pensavo di aver preso un 1998, invece, leggendo l’etichetta, mi accorsi che si trattava di un 1988. Per un attimo pensai di rimetterla a posto, temendo che fosse ormai imbevibile, poi la curiosità ebbe la meglio. Il tappo aveva tenuto in modo impeccabile: lungo, compatto, uno di quelli che non si trovano più. Il colore del vino era scuro, profondo, sembrava avere tre anni, non trenta. Alla degustazione, l’incredibile: un vino giovanissimo, integro, fresco, pieno di energia. È stata una degustazione rivelatrice, perché ha dimostrato, in modo inequivocabile, che anche a Bolgheri si possono produrre vini capaci di invecchiare non meno dei grandi Bordeaux. Purtroppo, oggi, si tende a proporre vini molto giovani, spesso con solo due o tre anni sulle spalle, ed è un vero peccato perché i vini di Bolgheri, se lasciati riposare 5, 6, 10 anni, sanno regalare emozioni straordinarie. Il tempo è un ingrediente fondamentale. Lo è nel vino, come nella vita. E certe bottiglie, quando le apri, ti ricordano che vale sempre la pena di aspettare.

Albiera Antinori

Come è iniziata l’esperienza della Famiglia Antinori qui a Bolgheri?

Albiera – La storia della mia famiglia a Bolgheri è profondamente intrecciata con due grandi famiglie: gli Incisa della Rocchetta e i della Gherardesca. Mio bisnonno, Giuseppe della Gherardesca, ebbe due figlie: Carlotta, che sposò mio nonno Niccolò Antinori, e Clarice, che divenne la moglie di Mario Incisa della Rocchetta. In origine eravamo un’unica realtà agricola, condivisa anche con Tenuta San Guido. Il centro aziendale della famiglia Antinori era a Belvedere, e solo alla fine degli anni Quaranta avvenne la divisione tra le due famiglie. Nei primi anni Settanta si apre un capitolo decisivo non solo per Bolgheri, ma per tutta la viticoltura toscana e italiana: si passò da un’agricoltura ancora legata alla mezzadria ad una gestione più estensiva, moderna, inizialmente non sempre orientata alla qualità. Fu un’epoca di grande trasformazione, in cui l’idea di “vino” cominciò a cambiare profondamente: fino ad allora, il vino era spesso percepito come un prodotto contadino, poco curato, trasportato in fiaschi dal produttore al consumatore finale senza garanzie sulla conservazione. Poi qualcosa cambiò, ci fu un salto culturale e tecnico, e nacque il desiderio di dare al vino italiano una dignità internazionale, di raccontare il territorio attraverso bottiglie. Il primo segnale forte arrivò proprio dalla famiglia Incisa, con la nascita del Sassicaia. Inizialmente destinato solo al consumo familiare, divenne poi un vino emblematico, simbolo di eleganza e visione. Quasi in parallelo, arrivarono altre pietre miliari: Tignanello e Solaia. Fu una stagione di fermento, e la base di ciò che oggi definiamo la rinascita del vino italiano. La Toscana, in quegli anni, salì sulla mappa delle grandi regioni vitivinicole mondiali. Merito anche del lavoro di mio padre, Mario Incisa, di Angelo Gaja, e di altri precursori che portarono nel vino un’impronta ideologica forte: la qualità prima di tutto, la ricerca, la sperimentazione, la rottura con un certo immobilismo agricolo. Un ruolo importante in questa svolta l’ebbe anche l’introduzione del Cabernet Sauvignon: in un panorama dominato dal Sangiovese, che spesso dava vini più leggeri, con acidità sostenute e colori poco intensi, il Cabernet offriva struttura, profondità e a Bolgheri trovò il suo vero habitat naturale. Qui, insieme al Cabernet Franc e al Merlot, ha dato vita a vini profondi, eleganti, longevi, perfettamente in sintonia con il microclima e i suoli. La singolarità di Bolgheri è proprio questa: una zona senza un’importante tradizione vinicola alle spalle, e per questo libera e aperta alla sperimentazione. Mentre altrove dominavano le denominazioni storiche e le varietà consolidate, qui si potevano provare nuove strade, anche con varietà in purezza che ha dato a Bolgheri una traiettoria diversa rispetto al resto della Toscana e dell’Italia. Negli anni Settanta, nell’aria c’era una straordinaria energia, si sperimentava tutto: nuove varietà, nuovi sistemi di vinificazione, nuove visioni. Ricordo mio padre che viaggiava molto, tornava con idee, assaggi, suggestioni. C’era questa volontà costante di fare qualcosa di diverso, di guardare avanti, senza dimenticare la terra e i suoi nomi. Una delle sue convinzioni più forti era che il nome del vigneto dovesse contare più del nome del vitigno, un approccio moderno, in anticipo sui tempi. Guardando indietro, oggi possiamo dire che quei decenni hanno gettato le fondamenta per ciò che è diventata la Bolgheri di oggi: un luogo di riferimento per il vino italiano, dove la tradizione si è forgiata attraverso il coraggio dell’innovazione.

Uno degli aspetti più affascinanti di Bolgheri e questa sperimentazione continua ad esserci anche al giorno d’oggi.

Albiera – In molte altre zone vitivinicole, la forza della tradizione può essere un limite, perché tende a frenare l’innovazione, ma allo stesso tempo rappresenta un vantaggio commerciale: il nome di una denominazione storica, per il grande pubblico, è immediatamente associato a uno stile preciso, a un’identità riconoscibile. A Bolgheri, questo non accade, non esiste una definizione univoca o una parola chiave che identifichi uno stile bolgherese, si sa che qui si producono vini eccellenti, ma ognuno li interpreta in modo diverso: c’è chi punta sulla potenza, chi sull’eleganza, chi sull’espressione varietale o territoriale. Questa assenza di omologazione è, da un lato, una piccola criticità dal punto di vista comunicativo, perché il consumatore cerca spesso certezze, etichette chiare. Dal mio punto di vista, è soprattutto una grande opportunità: Bolgheri è un territorio vivo, aperto, questa libertà espressiva è una delle sue ricchezze più autentiche.

Le varietà geologiche offrono infinite possibilità di espressione in vigna, mentre le culture e le esperienze di chi arriva da fuori si fondono con la tradizione locale. Questa combinazione rende Bolgheri un luogo dinamico e stimolante, dove la qualità nasce proprio dalla varietà e dal confronto continuo.

Albiera – Assolutamente sì, il filo conduttore c’è, ed è rappresentato da un terreno forte e straordinariamente variegato. Bolgheri ha sempre conservato uno spirito di frontiera, una vocazione all’apertura, frutto anche delle numerose migrazioni di persone e famiglie non locali: molte aziende storiche, infatti, sono di proprietà di famiglie provenienti dalle Marche o da altre regioni, grandi agricoltori che hanno portato con sé linfa nuova e idee innovative, questo continuo arricchimento ha alimentato la voglia di sperimentare, di scoprire e reinventarsi. È un aspetto fondamentale, perché mantiene vivo lo spirito e l’energia del territorio. Oggi, a questo si aggiunge il contributo di tanti giovani, capaci di amalgamare queste diverse esperienze e forze. È proprio questa combinazione che rende Bolgheri un luogo così speciale e dinamico.

Dal futuro di Bolgheri che cosa si aspetta? Che cosa le piacerebbe vedere e assaggiare?

Albiera – La strada intrapresa a Bolgheri con i vini a base Cabernet è, a mio avviso, quella giusta perché ha portato risultati eccellenti e contribuito in modo decisivo all’identità della denominazione. Certo, sarebbe auspicabile che, con il tempo, si arrivi a uno stile più riconoscibile e condiviso tra i produttori, ma è un processo che richiede pazienza: qui siamo ancora di fronte a una viticoltura giovane, in costante evoluzione. Le vigne vengono reimpiantate, il clima cambia rapidamente e ogni stagione porta nuove sfide. Negli ultimi anni, però, si nota un cambio di passo positivo: sempre più produttori stanno cercando non solo la potenza, ma l’eleganza, la finezza, l’equilibrio, è un segnale incoraggiante, che dimostra maturità e visione. Mi piacerebbe anche vedere emergere nuovi nomi, produttori giovani o meno noti, che meritano attenzione, soprattutto all’estero, oggi sono riconosciuti principalmente i marchi storici, ma Bolgheri ha molto altro da offrire. C’è ancora tanto lavoro da fare, sia sul piano della qualità costante, sia su quello della distribuzione internazionale. In questo senso, la dimensione contenuta della denominazione è un grande vantaggio: permette un controllo più diretto e un’identità più compatta, ma proprio per questo è fondamentale che ci sia unità tra i produttori. Se manca coesione, si rischia di frammentare il messaggio e indebolire il valore costruito finora. Bolgheri oggi ha conquistato un posto di rilievo nel panorama enologico mondiale: quando una cosa funziona, bisogna innovare con intelligenza, senza snaturare ciò che si è faticosamente costruito.

Un errore che si tede a commettere è la presunzione di poter intraprendere un’attività vitivinicola a Bolgheri perché “tanto qualcosa di buono esce”. Una superficialità pericolosa.

Albiera – È l’errore più grande che si possa commettere: pensare “tanto il vino lo vendiamo comunque, a qualcuno andrà”. Ma non funziona così. Fortunatamente, a Bolgheri ci sono tutte le condizioni per evitare queste cadute: serve solo restare lucidi, umili, non farsi travolgere dall’idea di essere più bravi o più furbi degli altri. La presunzione è il primo passo verso la perdita di credibilità.

Cosa cercate da sempre nei vostri vini e soprattutto che cosa cercate nei vini di Bolgheri?

Albiera – Credo che l’obiettivo di ogni viticoltore debba essere quello di far emergere con forza l’identità del proprio vigneto e della propria azienda. Non si tratta solo di produrre un vino buono, ma di raccontare un luogo, un’impronta precisa, quasi esasperata, che renda ogni bottiglia riconoscibile. Nel caso del Guado al Tasso, abbiamo visto nel tempo una trasformazione significativa: da uno stile più muscolare e strutturato, ci siamo progressivamente orientati verso una beva più fine e misurata, grazie anche all’inserimento e alla valorizzazione del Cabernet Franc, che negli ultimi anni si è dimostrato determinante. L’obiettivo è quello di ottenere vini più moderni, espressivi, capaci di unire concentrazione e freschezza. Stiamo cercando quella che definirei un’eleganza piacevole: se un vino diventa eccessivamente strutturato, perde in finezza, ma anche l’eleganza, se portata all’estremo, può diventare evanescente. Servono equilibrio e soprattutto piacevolezza, che per Bolgheri è una caratteristica distintiva. I nostri sono vini solari, influenzati da un’ottima esposizione e da un’irradiazione costante, che favorisce una maturazione lenta e omogenea delle uve, questo contribuisce a definire il profilo aromatico e gustativo dei vini della zona, regalando profondità senza perdere freschezza. Un approccio che si riflette anche su altri vini della tenuta, come il Burciato, il Cont’Ugo, il Matarocchio: ognuno con una propria identità ben definita, ma sempre in armonia con la visione complessiva della tenuta e del territorio.

C’è qualcosa che in passato avreste voluto fare diversamente? Difficoltà o ripensamenti ce ne sono oggi?

Albiera – Guado al Tasso è nata nel 1990, con un certo ritardo rispetto a realtà già affermate, in quegli anni eravamo fortemente concentrati sul Chianti Classico e a Castello della Sala. Si sarebbe potuto iniziare prima? Forse sì. Ma va bene così, nel tempo abbiamo corretto ciò che non ci convinceva, come la presenza della Syrah, eliminata dal blend a partire dal 2015 in favore di un’espressione più coerente con il territorio e la nostra visione stilistica. Abbiamo anche investito molto nella tenuta, costruendo due cantine, aprendo l’Osteria e tracciando una direzione chiara, che speriamo continui a guidare Guado al Tasso per i prossimi decenni.

A quali ideali o personaggi vi ispirate per la vostra produzione?

Albiera – Il punto di riferimento deve restare sempre la ricerca ossessiva della qualità. Per capire come evolve il gusto del consumatore, è fondamentale viaggiare, degustare, confrontarsi, mantenere viva la curiosità, non esiste un modello unico né un solo punto di ispirazione: si cresce raccogliendo piccoli spunti da più esperienze. Ogni vino, ogni zona, ogni azienda ha i suoi benchmark di riferimento, ed è nel confronto con gli altri che si imparano cose nuove e si riescono a valorizzare meglio le proprie peculiarità.

La curiosità è l’ingrediente fondamentale che accomuna gran parte dei produttori.

Albiera – Bisogna andare a vedere, sentire, farsi una propria idea e conoscere bene la propria terra perché non è detto che quello che si è visto ed assaggiato altrove vada bene per il proprio territorio. Anche il gusto cambia con il tempo. Quarant’anni fa si mangiava in modo più ricco e sostanzioso, spesso in casa, con pasti completi di primo e secondo: il vino era un alimento, serviva a dare energia a chi lavorava nei campi. Oggi tutto è più leggero, più attento alla valorizzazione della materia prima, e il vino ha assunto anche una funzione edonistica, legata al piacere del bere bene, che è altrettanto importante.

Le tre referenze che non possono mai mancare della sua cantina.

Albiera – Nella nostra cantina personale non possono mai mancare un grande Bordeaux, sicuramente un grande Borgogna e un Riesling. Dei nostri vini il Tignanello per storia e per vicinanza, Guado al Tasso per piacevole eleganza.

Piermario Meletti Cavallari

Com’è nata la sua passione per il vino e perché hai deciso di iniziare questo percorso?

Piermario – Nella mia famiglia si beveva vino tutti i giorni, come era normale al tempo, però c’era anche il piacere di bere bottiglie rinomate in occasioni importanti. Mio nonno, avvocato ferrarese e Presidente della Cassa di Risparmio, riceveva molte bottiglie di vino in regalo. Non si muoveva molto bene sulle gambe e, da bambino, mi dava l’incarico di sistemare nella sua cantina tutte queste bottiglie, indirizzandomi sull’ordine con il quale dovevano essere riposte; quando le apriva godevo di un piccolo assaggio. Nei primi anni 60 poi mio padre comprava delle referenze all’Enoteca di Siena, che era uno dei pochi punti in cui era possibile acquistare bottiglie di vini di tutta l’Italia. Questa è stata la mia iniziazione, c’è sempre stato un interesse ma soprattutto curiosità. Successivamente ho partecipato ai primi corsi dell’AIS per sommelier ma avevo già una discreta pratica.

Dopo essermi laureato alla Bocconi, per un po’ di tempo mi sono occupato di psicosociologia e formazione del personale in aziende milanesi. Allora fare il pendolare Bergamo-Milano non era molto divertente ed anche il clima di lavoro non molto piacevole: la forte politicizzazione dei quadri intermedi e degli operai (nascevano le prime BR) creavano situazioni difficili.

Decisi quindi di licenziarmi ed aprire un bar in Città Alta a Bergamo. Si chiamava “Vino Buono” ed era in pratica una vera Enoteca, denominazione che allora non esisteva; mi divertii molto, stappavo parecchio ed il contatto con l’umanità consumatrice di vino fu molto interessante. Ma la circostanza più favorevole fu la presenza a Bergamo di Gino Veronelli, filosofo, grande giornalista, gastronomo, trasferitosi anche lui in quegli anni da Milano a Bergamo Alta. Iniziò a frequentare il mio locale, davo da mangiare (molto poco) e avevo soltanto vini in bottiglia: stappavo ogni settimana tre bianchi e tre rossi che servivo a calice, cosa che in quegli anni non era assolutamente normale fare. Nel giorno di chiusura mi recavo personalmente dai produttori per conoscerli ed acquistare i vini: questa è stata la mia scuola.

Quando e come ha deciso di mettersi in proprio e creare la sua personale azienda vinicola?

Piermario – Come ho detto la parte più divertente del mio lavoro era andare a trovare i produttori, assaggiare i vini e vedere come li producevano. Dopo tre anni, cominciò a girare un po’ di droga in Città Alta, procurandomi qualche grattacapo con la clientela più giovane. Allora mi sono detto “ma perché dovrei vendere il vino degli altri quando posso farlo io?” Iniziai la ricerca di un territorio, scelsi l’Italia Centrale, dato che non era molto distante dal mercato che conoscevo, la Lombardia. Cercavo un’azienda che avesse già un terreno con una vigna in produzione, in modo da iniziare subito la vendita e non aspettare i rituali quattro anni. Poi volevo stare vicino al mare. Girai tra la Toscana e le Marche: penso possano avere lo stesso potenziale di qualità, ma la Toscana ha un’immagine molto più forte dal punto di vista commerciale. Un mio amico sosteneva che le Marche sono la controetichetta della Toscana e aveva ragione. Inoltre, in Toscana il sole cala nel mare, indelebile ricordo di vacanze infantili nella Riviera del Levante ligure. Esplorai per tre mesi la costa toscana, anche nella zona di Bolgheri, ma non c’era niente che mi colpisse. Eravamo nel 1977, ero un po’ sfiduciato quando mi telefonò un mediatore conosciuto a San Vincenzo, segnalandomi un podere semi abbandonato a Castagneto Carducci.

Grattamacco era una delle poche vigne in collina, tutte le coltivazioni erano in pianura, si coltivavano ortaggi, fragole e pesche, con buoni risultati. Vigneti non c’erano, salvo quelli di Mario Incisa della Rocchetta (Sassicaia) e di Antinori, che produceva un vino rosé. Anni prima Veronelli mi portò, al Vino Buono, un fondo di bottiglia di Sassicaia 1968, la prima annata, dichiarandosi entusiasta, ma io, forse per l’esiguità del campione, non rimasi molto impressionato e probabilmente non capii nemmeno da che parte della Toscana provenisse.

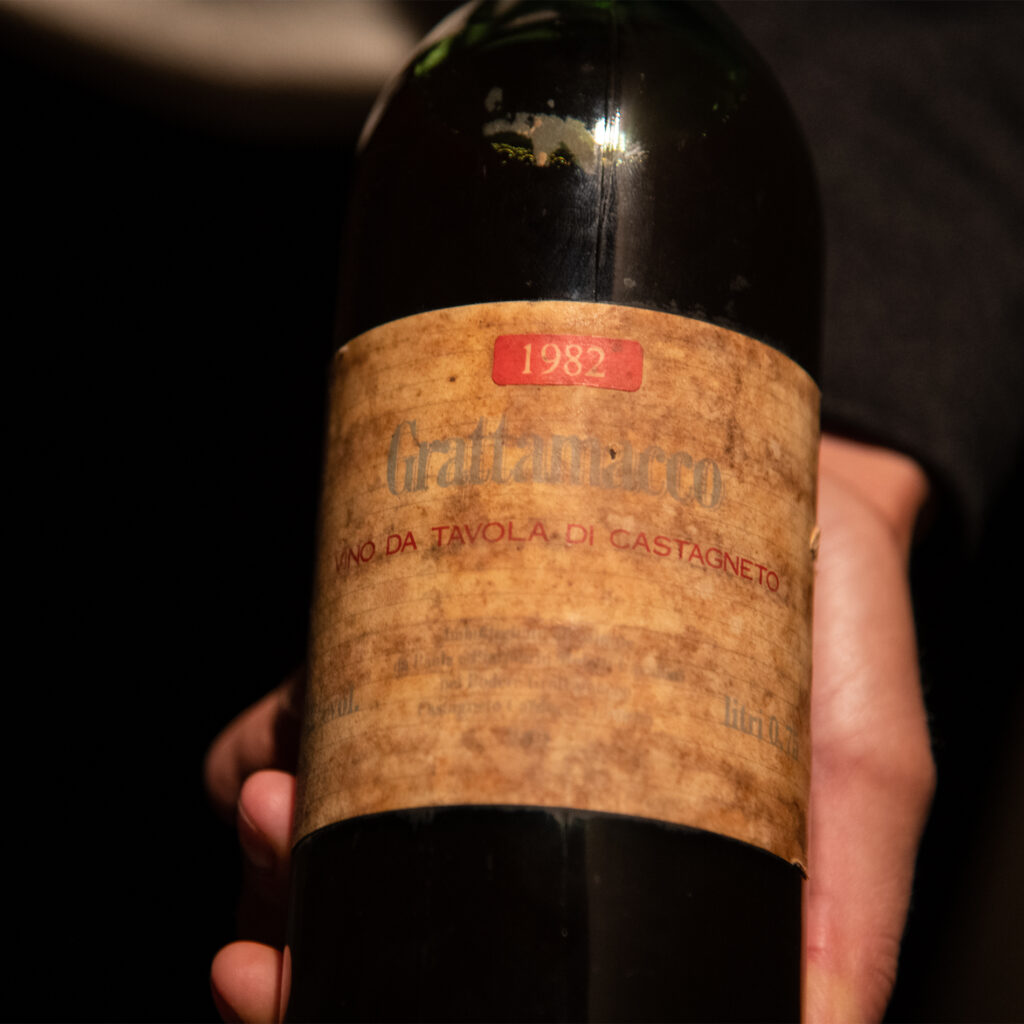

Il mediatore, guidato dal fattore della tenuta Espinassi-Moratti, mi portò sulla collina di Segalari: quando mi si aprì la vista dei sei ettari di vigneto, la casa semi diroccata di Grattamacco e, sullo sfondo, la macchia della collina di Castiglioncello, ebbi la netta sensazione di aver finalmente trovato il posto giusto. Il problema era che la proprietà era già stata venduta. Tuttavia, per una serie di circostanze, il compratore aveva rinunciato e la vendita era stata interrotta. Il vigneto e il podere di Grattamacco erano ritornati sul mercato, e riuscii ad acquistarlo. Coinvolsi il mio amico Claudio Traini, e ci dividemmo i compiti: lui si sarebbe occupato della parte bassa con gli olivi e io della parte alta con la vigna. Non fu facile, eravamo accampati e non c’erano luce e acqua corrente. Però siamo andati avanti, mia moglie ha continuato a insegnare vicino a Bergamo e veniva a darmi una mano nei fine settimana. Avevo un operaio, il Banchini (da cui ho imparato molto molto), abbiamo sistemato il vecchio vigneto sovrainnestando e reimpiantato nuove particelle. La cantina era nella vecchia stalla ristrutturata, con i vasi vinari più grandi sotto una tettoia, tutto molto rustico ma efficiente e razionale. Con la vendemmia 1982 ritenni di aver raggiunto una certa qualità di prodotto, degno di essere messo in barrique, ed entrai nella stretta schiera dei Supertuscans, denominazione che qualificava vini rossi di alto livello maturati prevalentemente in botti piccole. In alcune degustazioni, promosse principalmente da importatori tedeschi, il Grattamacco Rosso ottenne punteggi molto interessanti. La denominazione Bolgheri cominciava a girare e anche il mercato estero si interessava ai nostri prodotti. La produzione era ridotta e anche la vendita diretta ne soffriva. Lo strattagemma fu scrivere “vino esaurito” sotto l’indicazione “Grattamacco”; se il cliente non si scoraggiava e proseguiva, con un paio di bottiglie lo accontentavo e mi ringraziava pure.

Il suo approccio in vigna e in cantina com’è stato? Aveva già assaggiato i vini della zona di Bolgheri?

Piermario – La vigna era malmessa ma riuscii a fare le prime vinificazioni grazie all’aiuto telefonico di un amico enologo di Bergamo, Carlo Zadra, che mi dava consigli e direttive su come intervenire in vigna e in cantina. Cominciai con un bianco, per la maggior parte trebbiano, un vitigno non molto elegante ma con una importante qualità: invecchia molto bene e non si ossida facilmente. Bevuto giovane era un po’ grezzo, dopo 4-5 anni dava risultati molto interessanti. Ho stappato recentemente delle bottiglie dei primi anni 80: erano perfette e abbastanza buone. Trovai altri due produttori in zona che avevano iniziato come me a fare vino con mezzi limitati, uno a Casale Marittimo e l’altro a Montescudaio, i fratelli Mattei. Anche loro profughi da Milano, avevano creato due aziendine. Ci siamo uniti sotto il marchio “Poderi Fratelli”: loro facevano un rosato e un rosso, io facevo il bianco. Era forse la prima forma di comunicazione consorziata di prodotti della zona verso un mercato interessante (Milano e Lombardia).

Come ho detto, al tempo conoscevo già il Sassicaia. Allora Sassicaia era molto più noto a livello internazionale che a livello locale: vinse nel 1978 un Concorso Internazionale sui Cabernet, poi nel 1985 Robert Parker gli assegnò per la prima volta 100 punti. Compresi subito l’importanza del vino ed ebbi la fortuna di conoscere e incontrare Mario Incisa prima della sua scomparsa: furono momenti molto importanti. Allora Castagneto era nota per il Carducci, non per il Sassicaia, che veniva genericamente collocato in Toscana.

Cominciai subito a rinnestare e reimpiantare delle viti di Sangiovese a Cabernet Sauvignon, le vigne che avevo trovato erano messe male, con sesti di impianto modello Feoga, molto larghi e con molte fallanze. Iniziai quindi il lavoro di rinnovo, con sesti di impianto più fitti, con cabernet e merlot. Conservai sempre una parte a Sangiovese; capii in seguito che dava al vino un po’ più di eleganza, ne alleggeriva la struttura e migliorava l’acidità. La mia origine e gli studi non sono di viticoltora, la mia scuola è stata stappare e assaggiare con curiosità e diletto. Fino all’ottantadue non avevo nessun consulente tecnico, ero autodidatta: facevo personalmente le analisi di base e, prima di imbottigliare, facevo una analisi finale completa, per verificare che tutto fosse in ordine. Quando iniziai ad esportare, sentii la necessità di essere maggiormente tutelato e supportato nella fase degli assemblaggi. Chiesi a Maurizio Castelli, enologo milanese che lavorava in Toscana, di aiutarmi e nacque un felice rapporto di lavoro-amicizia che continua tuttora. Devo a Maurizio l’idea di utilizzare per la vinificazione piccoli tini tronco-conici, suggeritami ancora prima del nostro rapporto di lavoro. Grande fu la mia gioia e riconoscenza quando, molti anni dopo, il Marchese Nicolò Incisa mi regalò un tino di quel tipo con cui il padre Mario vinificava il suo Sassicaia (Diverso). Questo tino è utilizzato tuttora nella cantina di Grattamacco per il cabernet sauvignon.

Quali sono stati i moventi principali del successo di questo territorio?

Piermario – La vocazione agricola del territorio, che era andata scemando per il massiccio esodo verso l’industria metallurgica piombinese e chimica a Rosignano, ha ritrovato impulso nelle esigenze di manodopera della viticoltura che ha coinciso con il ridimensionamento delle attività industriali. La cultura contadina non si era persa, il sistema dei turni dell’indusria e la struttura del lavoro incentrata su una famiglia allargata avevano permesso la continuità del lavoro agricolo. Questa situazione si è rafforzata con il consolidamento della immigrazione interna dalle regioni adriatiche di piccoli proprietari che hanno impiantato e sviluppato produzioni orticole e frutticole. Il venir meno dell’offerta di lavoro nell’industria dei distretti siderurgico e chimico ed il crescere della domanda di lavoro agricolo è stata compensata dalle esigenze delle nuove aziende viticole, che hanno trovato facilmente risorse di manodopera specializzata.

Il successo del Sassicaia e delle prime aziende vinicole sviluppatesi nel territorio Castagnetano, hanno creato un “sistema” che ha portato a questo sviluppo impensato in pochi anni.

Si sarebbe mai aspettato tutto questo entusiasmo e interesse?

Piermario – Non mi aspettavo il successo che è venuto. Il mio obiettivo all’inizio era vivere una vita diversa da quella che avevo prima, più semplice e a contatto con la natura, in un bel posto e, naturalmente, facendo una cosa che mi piacesse. Naturalmente un po’ di ambizione c’è sempre. A Bolgheri c’è stata una concomitanza di fattori favorevoli, primo fra tutti la decisione di Mario Incisa della Rocchetta di stabilirsi a Bolgheri e di inventare il Sassicaia. E io avevo un’azienda a Castagneto Carducci, vicino al podere Sassicaia.

Poi ci sono stati alcuni personaggi che hanno favorito questa esplosione: il primo è stato Ludovico Antinori, con Ornellaia, che aveva esperienze di esportazione con la Casa Antinori e ha promosso l’immagine di qualità nel mondo; poi Piero Antinori, che ama Bolgheri e comanda una corazzata:i suoi vini di Bolgheri portano capillarmente l’etichetta del territorio in tutto il mondo; infine una miriade di aziende, piccole imprese famigliari o filiazioni di importanti gruppi hanno formato un tessuto produttivo attivo e vivace, sostenuto da un mercato sempre positivo. Un agricoltore originario del posto che ha subito ben capito questa opportunità è stato Eugenio Campolmi. Michele Satta (al tempo giovane studente di agraria) capitato in zona come tirocinante e tentato dall’avventura della viticoltura, dubbioso mi chiese consiglio se iniziare una sua attività: lo rassicurai. Anch’io, vocazione tardiva alla viticoltura, mi sono coinvolto nel’avventura di Bolgheri, come assessore all’Agricoltura al Comune di Castagneto negli anni ‘80, con alcune operazioni di tipo scientifico e di comunicazione: con l’aiuto del prof. Attilio Scienza abbiamo creato le condizioni per una migliore conoscenza del territorio, attraverso convegni, lo studio di nuovi disciplinari, la zonazione e la creazione della strada del vino, la prima della Toscana.

Parliamo del disciplinare, su quali criteri è stata impostata la sua stesura? Ad oggi cosa cambierebbe?

Piermario – Nei primi anni Ottanta, arrivò a Castagneto un certo Sig. Zanieri, personaggio romano che aveva buoni contatti al Ministero dell’Agricoltura e propose al Comune di istituire una DOC che riguardasse vini bianchi e rosati, assenti vini rossi. Il decreto fu approvato nell’agosto del 1983 ma fu subito evidente la grave lacuna. In questa prima fase del mio lavoro agricolo ero molto occupato e preoccupato per l’avviamento dell’azienda ma successivamente, con la responsabilità dell’assessorato, mi coinvolsi maggiormente e, nel 1994, uscì la prima modifica al disciplinare, che introduceva anche il Bolgheri Rosso. Era il risultato anche di un paio di Convegni con partecipazioni importanti, sui Vini da Tavola e sui Disciplinari DOC, nella nuova cantina di Ornellaia. Fu un disciplinare molto innovativo che introduceva, tra l’altro il riconoscimento della sottozona Sassicaia.

L’altra operazione importante fu la Zonazione del territorio viticolo di Castagneto Carducci. Anni prima avevo conosciuto Attilio Scienza, professore di viticoltura all’ Università di Milano, grande amico con cui ho viaggiato tra i vigneti di tutto il mondo e che accettò di studiare il nostro territorio. In Italia fu la seconda zonazione e durò quattro anni. Fu finanziato dalla Provincia e dalla Camera di Commercio. La Zonazione è servita a dare delle indicazioni ai produttori dove impiantare vigneto, in funzione dei diversi terreni, vitigni e portainnesti.

Ora il vigneto bolgherese si è allargato rispetto agli anni Novanta e bisognerebbe completare il lavoro, anche rispetto alla verifica dei vigneti sperimentali (quelli rimasti), al nuovo materiale vivaistico e alle variabili del cambiamento climatico.

Il secondo tema trattato, sempre a seguito di questi convegni, fu definire uno stile Bolgheri: E’ stato interessante ed utile, data la diversità del territorio e la diversità dei produttori, verificare uno stile identitario, per cui il consumatore di fronte al bicchiere, dice “questo è Bolgheri”. Ai tempi siamo riusciti a fare il punto ma non in modo preciso; inoltre, i vini, i gusti, gli stili variano nel tempo e sarebbe molto utile ripetere questo tipo di indagine. Quando una denominazione ha successo e non ci sono problemi di mercato, questi aspetti vengono messi in secondo piano.

Ha mai avuto dubbi o ripensamenti durante suo percorso?

Piermario – No, non ho avuto ripensamenti. Ho lavorato per tre anni con mio figlio Giorgio, che ha studiato enologia a Siena ma avevamo visioni e metodi diversi, così lui ha creato la sua azienda personale. Avevo 60 anni e la vita del contadino non aveva permesso di fare grandi cose al di fuori, avevo bisogno di nuovi stimoli. Chiesi a Giorgio se volesse prendere lui in gestione Grattamacco, ma decise di continuare con sua azienda e quindi decisi di vendere.

L’operazione, dopo un affitto di qualche anno, non fu difficile e sono contento che Collemassari continui nello stile che avevo impostato. Quasi subito mi contattò il proprietario della Tenuta delle Ripalte all’Isola d’Elba; mi disse che avrebbe voluto piantare una vigna e creare una nuova azienda con la mia collaborazione, ma rifiutai. Dopo tre mesi, mi ha ricontattato per ripropormi l’offerta, rifiutai nuovamente, ma accettai il suo invito a pranzo nella Tenuta all’Isola d’Elba. Rimasi estasiato dalla bellezza del luogo e dal potenziale di qualità che intravedevo e alla fine decisi di accettare la proposta ed entrai in società. Ad oggi mi occupo soltanto della produzione e devo dire che ho avuto grandi soddisfazioni: incominciai da zero nel creare un’azienda, una cantina, nuovi impianti, vigneti e scelte stilistiche, facendo un po’ arrabbiare i miei soci all’inizio perché non abituati ad un avviamento così lungo. Adesso abbiamo raggiunto un equilibrio, sono 18 ettari di vigneto in uno scenario indimenticabile. Sono contento anche perché ho potuto fare i vini che volevo, che mi piacciono e questa è una grande soddisfazione.

Lei che cosa ricerca nei suoi vini?

Piermario – In sintesi estrema: nei bianchi la salvaguardia della acidità, oggi complicata dallo aumento delle temperature, e nei rossi tannini gradevoli non troppo astringenti. Io nasco come bevitore, quindi quando assaggio un vino voglio percepire la piacevolezza di beva, la voglia di ribere, di riassaggiare. A parte le degustazioni tecniche, amo bere accompagnando i cibi, in momenti conviviali. Ho sempre molte aspettative quando mi capita di assaggiare le grandi etichette e qualche volta rimango deluso; al contrario ricordo momenti memorabili di assaggi di vini quasi sconosciuti. Sono dell’idea che il momento della degustazione sia molto influenzato da condizioni personali, ambientali, con chi lo bevi e dunque i giudizi raramente possono essere oggettivi e generalizzabili. Oggettivi possono essere solo i difetti ma anche su questi oggi ci possono essere opinioni diverse.

Cosa si aspetta dal futuro nel mondo del vino? Cosa le piacerebbe vedere?

Piermario – Il vero problema che vedo in futuro sono gli effetti del cambiamento climatico, su cui, nel breve, non possiamo intervenire. Per ora cerco di piantare più in alto che posso: l’ultima vigna è a 300 metri slm, sul Monte Calamita, si vede già un certo vantaggio: eleganza, finezza e profumi. Per quanto concerne i vitigni all’Elba ho piantato già da anni il fiano, vitigno meridionale che predilige vecchi graniti, e introdotto la grenache (alicante in Toscana) adatto ad un clima mediterraneo. Il fattore limitante all’Elba non è solo la siccità, è anche la mancanza di sostanza organica; il risultato è la drastica diminuzione delle rese accompagnata però da un incremento della qualità. Attualmente sto cercando di proporre anche vini bianchi che abbiano un minimo di affinamento in bottiglia, sicuro dell’evoluzione positiva, ma è difficile vincere l’abitudine e la diffidenza del consumatore e anche del commerciante, ancorati ad una tradizione, ormai obsoleta, della richiesta della nuova vendemmia.

A quali modelli si ispira quando pensa ai suoi vini?

Piermario – I miei modelli di riferimento sono i vini di Guibert, Mas de Doumas Gassac, viticoltore della Francia Mediterranea e i vini delle piccole isole mediterranee. Mi hanno molto colpito anche i vini del Priorat, in Catalogna

Le tre referenze che non possono mai mancare nella sua cantina.

Piermario – Ma a me piace bere sempre vini diversi e sono molto attratto dalle cose che non conosco. Però c’è un fattore sentimentale: spesso bevo vini di amici, colleghi; il vino è sempre un ritratto di chi lo fa. In funzione di questi rapporti, in cantina ho sempre il Lambrusco di Sorbara che mi piace tantissimo: il Lambrusco Radice di Paltrinieri. Poi bianchi di Edi Kante del Carso e Verdicchio di Ampelio Bucci; ho sempre rossi dell’Oltrepo Pavese di Lino Maga e Picchioni. Naturalmente ho una bella riserva di Grattamacco Bianco e Rosso che mi danno sempre belle sorprese, anche in annate molto vecchie. Molte bottiglie di vini passiti per i momenti felici.

Cinzia Merli

Cosa ricerca nei suoi vini? Qual è la caratteristica principale che vuole far emergere?

Cinzia – Sono tre gli elementi principali che ci piacerebbe non mancassero mai: territorialità, precisione e eleganza. La territorialità perché ogni vino dovrebbe essere, secondo noi, sempre strettamente connesso con il territorio di appartenenza raccontandone tutte le caratteristiche. Precisione ed eleganza, perché per noi sono entrambi aspetti necessari per godere appieno di un vino.

Difficoltà, dubbi, ripensamenti che ha avuto in passato e al giorno d’oggi nella produzione?

Cinzia – In questo momento storico le difficoltà sono molteplici, ma sicuramente le più impattanti sono il cambiamento climatico e la situazione geopolitica mondiale. La prima rappresenta una vera e propria sfida quotidiana per la quale non esiste, purtroppo, “la soluzione”. Possiamo solo mettere in atto una serie di pratiche, che possano contribuire a renderlo meno impattante sul vino. Abbiamo inoltre la responsabilità morale di provare ad essere meno invasivi possibili nell’esercizio della nostra attività. Si parla spesso di sostenibilità. Di fatto la coltivazione della vite è una coltivazione intensiva che di sostenibile ha ben poco. Ecco perché dobbiamo rivedere completamente il nostro modo di condurre la nostra attività, mitigandone gli effetti, provando a preservare il paesaggio che ci circonda, mantenendo gli elementi naturali del nostro territorio. Anche noi abbiamo fatto l’errore, negli anni 90, di estirpare tutta la vegetazione esistente per lasciare spazio alle viti. Beh, stiamo tornando indietro, non solo creando nuovi vigneti integrati nella vegetazione esistente, ma anche ripristinando quest’ultima nei vecchi vigneti. Un progetto lunghissimo, per il quale serviranno anni, abbiamo iniziato due anni fa. Per quanto riguarda la situazione geopolitica invece c’è poco da dire, la conosciamo benissimo e possiamo fare ben poco se non provare a collaborare con i nostri distributori aiutandoli a gestire le criticità.

Che caratteristiche di stile le piacerebbe trovare nei vini di Bolgheri contemporanei e futuri?

Cinzia – Difficile da dire. Bolgheri è una realtà ancora molto giovane. Abbiamo capito, forse, su quali varietà concentrarci. Abbiamo definito in qualche modo anche uno stile bolgherese. Ora dovremmo solo continuare a lavorare seriamente e duramente per consolidare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Lo stile “classico” Bolgherese? blend di varietà internazionali, vini potenti con tannini setosi. Ecco, mi piacerebbe che trovassimo il modo di continuare a lavorare sull’eleganza.

A quali ideali e personaggi si ispira nella produzione?

Cinzia – La mia fonte di ispirazione è una donna del vino, Giovanna Morganti dell’azienda Le Boncie. Zona diversa, varietà diverse, ma il suo approccio alla viticoltura, al vino e alla vita in generale mi affascina.

Le tre referenze che non possono mai mancare nella sua cantina personale.

Cinzia – Non parlerei di cantine specifiche quanto piuttosto di varietà o di denominazioni. Quindi direi Sangiovese, più chianti classico che Montalcino, Nebbiolo, sia piemontese che valtellinese, e Bordeaux in generale.

Michele Satta

Come è iniziata la sua esperienza da vignaiolo?

Michele – È una storia molto romantica, che ancora oggi mi fa sorridere. Mi sono sposato con Lucia da giovane: ci siamo fidanzati a quindici anni, una simpatia adolescenziale che, col tempo, si è trasformata in un amore profondo. Quando decisi di sposarla, il sacerdote che mi seguiva mi disse: “Vuoi formare una famiglia? Bene, ma sei in grado di mantenerla?” Quelle parole mi colpirono, così iniziai subito a cercare un lavoro. Dopo tre settimane, un caro amico di mio padre venne a trovarci a Varese e gli raccontò di avere bisogno di una mano nella sua azienda a Castagneto Carducci. Sentii quella conversazione e scattò qualcosa: era l’occasione. Già allora avevo una passione per l’agricoltura — al mattino, prima di andare a scuola, curavo il mio pollaio. Mi iscrissi ad Agraria: i primi due anni li frequentai a Milano, un po’ per mettermi alla prova, per capire se fosse solo entusiasmo giovanile, al terzo anno mi trasferii a Pisa e mi spostai a vivere nella tenuta dell’amico di mio padre, a Castagneto. Lì mi scontrai con una realtà agricola completamente nuova, ma allo stesso tempo affascinante, che confermò in pieno la mia scelta. Le giornate erano intense: lezioni la mattina, lavoro in campagna al pomeriggio seguendo il fattore, studio la sera. È stata una strada dura, ma provvidenziale, non c’è miglior scuola della vita che misurarsi fuori da ogni protezione, e scoprire che ce la puoi fare. Oggi purtroppo, ai giovani questa frontiera è spesso preclusa, viviamo in una società che ha moltiplicato garanzie e contrappesi, ma ha quasi cancellato l’esperienza del rischio, della fatica e della possibilità del fallimento — che sono le condizioni vere per scoprire anche il successo. La campagna, in questo senso, è una palestra eccezionale: ti insegna che non tutto dipende da te, che la Natura detta i ritmi, le regole, gli imprevisti e tu impari ad adattarti, a leggere i segnali, a reagire. È stata una storia guidata anche dalla fortuna: l’azienda in cui lavoravo vendeva le sue primizie nei mercati di Milano e Monaco, viveva un momento di grande successo — ma di vino, ancora, non si parlava. C’erano circa sette ettari di vigna, e ricordo bene il motto del mio fattore: “Una cassetta a pianta.” La logica era puramente quantitativa: più chili faceva ogni operaio, meglio era, con Trebbiano e Malvasia bianca, arrivavo a 18 chili a pianta, con grappoli da un chilo e mezzo, allevamento a doppio guyot, una viticoltura orientata solo alla resa. Eppure, nel giro di pochissimo tempo, quella visione ha vissuto una rivoluzione culturale, che ha cambiato tutto e ha aperto, anche per me, una nuova strada.

Quando e come è stato il primo avvicinamento al vino?

Michele – A 23 anni realizzo il sogno: mi sposo, mi laureo e vengo designato come futuro gestore dell’azienda, che appoggiava il 90% del fatturato su pesche e fragole. Tuttavia, spalanco la mia visione alla viticoltura dal punto di vista del funzionamento della pianta, perché avevamo sette ettari di uva bianca. A quel tempo il vino era considerato un alimento comune e aveva un costo analogo a quello del pne. Questo fa intravedere l’evoluzione nel mondo italiano sul tema vino, stiamo vivendo in tempi accelerati una rivoluzione culturale incredibile. Il mio passaggio dal mondo della frutta al mondo del vino è stato totalmente fortuito e casuale. Non avevo nessun progetto, nessun pensiero, nessuna esperienza, ero laureato a Pisa non sapevo dell’esistenza del Sassicaia.

Quando ha deciso di mettersi in proprio?

Michele – All’inizio non avevo un modello di vino in testa, né motivazioni ideologiche: dovevo semplicemente far fruttare al meglio ciò che avevo. Era il 1982 e lavoravo come fattore in un’azienda agricola che coltivava pesche e fragole, con buoni risultati. Un giorno arrivò il proprietario in visita. Dovevo andarlo a prendere all’aeroporto di Pisa… proprio il giorno in cui giocava l’Italia ai Mondiali. Da giovane educato quale ero, andai, ma durante il viaggio di ritorno mi licenziai: “Si trovi qualcun altro. Non posso pensare che per fare il mio mestiere debba rinunciare a vedere l’Italia ai Mondiali”. Poco dopo chiesi a un caro amico dell’università se volesse mettersi in società con me per avviare una nuova attività agricola. Eravamo un po’ romantici, un po’ sessantottini, mossi più dall’idea di fare qualcosa insieme che da una strategia precisa.

Tra le varie ipotesi, la più esaltante sembrava l’allevamento di polli, con l’idea di gestire l’intera filiera: dalle uova al pollo arrosto. Ma un giorno mi richiamò il vecchio proprietario: era in difficoltà, voleva vendere la vigna e mi chiese se conoscessi qualcuno interessato. Pensai: “Perché non io?”. Abbandonai il progetto dei polli e iniziai affittando la vigna. Non avevo soldi, né strumenti, così mi accordai con l’azienda: potevo il trattore dalle 5 di sera in poi, pagando solo il gasolio, lavoravo la vigna di notte. In quel periodo, il vino non aveva ancora un’immagine definita, ma ebbi un’intuizione: trasportare il mercato di Milano, che immaginavamo ricco e raggiungibile, direttamente a casa nostra, passando dalla damigiana al bag-in-box, che chiamavamo “cubigiana”. Penso di essere stato il primo a portarlo qui, ne confezionavamo 300 al giorno, a mano, con la colla. Un’idea semplice, ma che ha fatto da apripista a tutto quello che sarebbe venuto dopo.

Rapportandosi a quel contesto storico, è stata una cosa estremamente innovativa, più contemporanea.

Michele – Senz’altro. È stato un percorso fatto inizialmente di semplici intuizioni, che col tempo si sono rivelate fondamentali. Soprattutto nel rapporto con il cliente, che non può limitarsi all’acquisto: deve trasformarsi in informazione e condivisione del mestiere, anche una consegna programmata diventa strumento per raccontare ciò che sta dietro a ogni bottiglia. Molte di questi concetti sono nate in modo spontaneo, successivamente si è capito quanto siano state utili per costruire una relazione consapevole con chi sceglie il nostro vino.

Quali sono stati secondo lei i moventi principali del successo di questo territorio?

Michele – A Bolgheri le condizioni naturali sono straordinarie, ma la vera fortuna e paradosso di questo territorio è stata l’assenza di una tradizione vitivinicola consolidata: questo ha lasciato spazio a una nuova visione, introdotta con consapevolezza e un certo stile aristocratico dalla famiglia Incisa della Rocchetta. La scelta di impiantare principalmente vitigni bordolesi, un atteggiamento dovuto a una cultura raffinata e signorile, ha dato origine a quella esplosione di qualità che conosciamo oggi. Inoltre, non c’è stata la consueta resistenza del contadino medio verso le novità: il terreno vergine e la mentalità aperta della zona hanno permesso di creare vini destinati fin da subito all’etichetta, senza eredità da rispettare o tradizioni da mantenere a ogni costo. Uno dei pionieri di questa nuova visione fu PierMario Meletti Cavallari, un uomo brillante e preparato, che contribuì a diffondere il concetto di Bolgheri come terra di innovazione. In un territorio fino ad allora chiuso, dove il vino era semplicemente un alimento per la famiglia, si è così aperta una vera rivoluzione, libera di abbracciare tutto ciò che era moderno e di qualità.

Un luogo con una tradizione vinicola tutta da scrivere.

Michele – All’epoca Bolgheri era l’unica zona in Italia dove si poteva piantare liberamente, tanto che, con l’istituzione della denominazione, sorprendeva la possibilità di estendere la coltivazione con grande qualità. Il vigneto è dominato principalmente da Cabernet Sauvignon e Merlot, ciascuno capace di esprimere un monovitigno di eccellenza assoluta, un patrimonio davvero unico. A differenza delle DOC tradizionali, dove c’è un vitigno principale affiancato da altri minori, qui ci sono due veri protagonisti, che permettono di ottenere vini molto diversi ma sempre di altissimo livello. In un territorio così piccolo, si apre quindi un ventaglio ampio di possibilità per i produttori. La scuola bordolese ha trovato terreno fertile, ma anche chi ha voluto sperimentare ha avuto modo di esprimere la propria interpretazione, dando vita a vini di grande qualità e personalità.

Ad oggi cosa cambierebbe della DOC?

Michele – Vorrei una DOC che non si limiti a essere un insieme di regole tecniche, ma che diventi un vero progetto culturale. Un disciplinare dovrebbe indicare cosa fare e raccontare un’identità. La denominazione dovrebbe trasmettere al pubblico che qui nascono grandi vini, ma anche grandi esperienze. Questi vini si possono conoscere non solo attraverso le degustazioni in cantina, ma anche grazie a un dialogo più ampio, fatto di cultura, ospitalità, formazione e territorio. Bisogna aprire nuove porte: creare connessioni tra vino, cibo e saper fare. Promuovere scuole di cucina e scuole di cantina, incoraggiare i giovani ad accedere a periodi di formazione e lavoro nei vigneti e nelle aziende. Offrire occasioni per apprendere, e contaminarsi. Il vino è un ponte: può diventare un potente motore di scambio tra generazioni, territori e culture. Serve una visione di denominazione capace di unire tecnica, qualità e accoglienza.

Il suo approccio in vigna e in cantina com’è stato?

Michele – Tra il 1983 e il 1985 ho lavorato come consulente tecnico per Ornellaia, un’esperienza straordinaria. All’epoca l’enologo era Tibor G’Al, un ungherese dal grande talento con cui ho stretto un’amicizia profonda. Sono entrato in un’azienda eccezionale, guidata da Lodovico Antinori, una persona brillante che aveva costruito la struttura aziendale affidandosi a grandi consulenti internazionali. In quei tre anni ho vissuto un percorso di crescita completo, dalla cantina alla vigna, imparando da maestri come Daniel Schuster, fondamentale per la mia formazione in campo viticolo, e instaurando rapporti importanti come quello con Colleen McKettrick, la venditrice americana, che ha avuto un ruolo chiave nelle relazioni internazionali dell’azienda. Quella fu una scuola incredibile, che mi insegnò non solo la viticoltura e l’enologia, ma anche il mercato globale del vino. Capire che il vino poteva essere venduto nel mondo fu una rivelazione. Quando poi mi sono messo in proprio, sono stato tra i primi a esportare sul mercato americano, un’esperienza che mi ha arricchito profondamente sia dal punto di vista professionale sia umano.

Un’esperienza ricca di insegnamenti e legami. Una delle cose più avvincenti della vite e del vino è che hanno numerosi aspetti in comune con la natura umana.

Michele – Per certi versi la vite ha per sua natura un’espressività e un adattamento che non ha uguali. Questi odierni cambiamenti climatici e di mercato, sono una provocazione molto bella per poter aggiornare il modo con cui fare viticultura, c’è un campo di lavoro meraviglioso.

A quali personaggi e ideali si ispirava nella sua produzione?

Michele – Ci sono molti aspetti da considerare, uno dei principali è certamente il mercato: produrre vini che non incontrano il gusto dei consumatori non funziona. All’interno di questa realtà, è fondamentale creare vini in cui potersi riconoscere, che riflettano il luogo e il tempo in cui sono sbocciati. A Bolgheri, un territorio luminoso e ventilato, credo sia importante indirizzare su vini che siano espressivi dal punto di vista aromatico, riconoscibili, persistenti, e capaci di offrire una piacevolezza autentica, un equilibrio tra intensità e finezza. Allo stesso tempo, bisogna saper contenere la naturale tendenza dell’uomo alla presunzione. Il vignaiolo vive un’esperienza produttiva all’anno: questo significa imparare la pazienza, accettare che ogni vendemmia è un nuovo inizio, un esercizio continuo di adattamento tra ciò che si vorrebbe fare e ciò che realmente accade. Oggi, in un mercato sempre più globale e competitivo, dove si possono assaggiare vini provenienti da ogni angolo del mondo, trovare un equilibrio tra autenticità, qualità e accoglienza del pubblico è una sfida affascinante, che richiede tempo. In qualche modo devi essere persona fino in fondo, se si sposta l’obiettivo soltanto sulle vendite, sull’avere popolarità o sull’ottenere punteggi, si intraprende strada limitante e priva di successo.

Ha mai avuto dubbi o ripensamenti dall’inizio del suo percorso?

Michele – Inevitabilmente sì, soprattutto quando sono stato stretto dai debiti e da problematiche finanziarie serie. Il carico di investimento e di indebitamento che ho sostenuto per costruire una cantina e un vigneto da nulla tenente, è stato veramente rischioso. Però sono le storie faticose quelle che servono a trovare strade non scontate, perché alla fine ognuno di noi deve trovare dentro di se una motivazione che coincide con una passione, questa cosa è un bel motore per realizzarsi personalmente e professionalmente.

Cosa si aspetta dal futuro di Bolgheri? Cosa le piacerebbe vedere?

Michele – Guardo al futuro di Bolgheri con grande fiducia, per due motivi: il territorio è naturalmente dotato di straordinaria varietà di suoli, ricchi di acqua e caratterizzati da un’eccellente luminosità, una combinazione preziosa per la viticoltura; in secondo luogo, un ruolo chiave è svolto dalla presenza forte e illuminata della famiglia Antinori. Albiera Antinori, oggi alla guida del Consorzio, sta portando avanti una conduzione attenta e autorevole: in contesti piccoli come Bolgheri, il rischio di divisioni interne è reale, ma la storia e l’equilibrio della famiglia Antinori contribuiscono a mantenere coesione e visione condivisa. Bolgheri non è più vista solo come meta estiva, ma come territorio viticolo serio, con uno stile e una tecnica propri, è una base solida per garantire continuità, al di là delle mode. Un altro punto cruciale è il legame tra vino e tavola. Se non si valorizza il vino come parte della cultura del convivio, si rischia un autogol, il vino non è solo alcol: è cultura, amicizia, identità. Oggi si parla troppo di vino con aggettivi vuoti e si dimentica il suo significato più profondo: quello dello stare insieme. Infine, serve trasparenza: è fondamentale comunicare chi produce un vino e quante bottiglie ne fa. Un vino da un milione di bottiglie non è un vino di vigna, e il consumatore ha diritto di saperlo, solo così si può davvero riconoscere e premiare la qualità.

A quali personaggi e ideali si è ispirato nella sua produzione?

Michele – Non ho avuto grandi personaggi ai quali ispirarmi essendo abbastanza anarchico, ma per me è stata molto importante la scoperta della Borgogna, sia dal punto di vista produttivo sia del tipo di vino. La Borgogna ha più attenzione e culto al micro, al particolare: all’interno di un panorama con uno stesso vitigno, ci sono differenze non solo tra un luogo un altro, ma addirittura all’interno di uno stesso punto climatico. Questa è una delle cose più affascinanti in assoluto del vino: poter entrare in questa relazione tra vignaiolo, clima, terra e tradizioni tramandate nelle generazioni.

Le tre referenze che non possono mai mancare nella sua cantina.

Michele – I vini della Borgogna sono assolutamente i vini che più mi colpiscono, mi piace molto il Nebbiolo della Valtellina e anche il Negroamaro. Mi hanno incuriosito alcuni Cannonau, un’uva molto interessante. Per quanto concerne le uve bianche, credo che in Italia ci sia un patrimonio pazzesco inesplorato. Abbiamo subito un po’ la dittatura estetica dei vini acidi e dei vini del nord, quando in realtà possediamo una grande ricchezza di vini bianchi importanti, soprattutto provenienti dai vitigni del Sud Italia.

Il vino che nasce da un ascolto profondo

Bolgheri insegna una lezione importante: il vino non nasce solo dalla tecnica, ma da un ascolto profondo. Questa denominazione rappresenta un laboratorio a cielo aperto di sperimentazione vitivinicola, identità e bellezza, dove il territorio diventa impresa.

Dalle prime intuizioni visionarie fino alle aziende moderne che investono in qualità e sostenibilità, Bolgheri è emblema di rinascita e crescita imprenditoriale nel vino italiano. Ogni bottiglia che nasce in questa terra è un’eredità morale ed enologica, frutto di una visione paziente e rispettosa di chi ha saputo guardare oltre l’apparenza e coltivare con armonia. Per capire il vino, non basta berlo: bisogna vivere la vigna, ascoltare la natura con umiltà, seguendone i ritmi: il vino emoziona solo quando continua a pulsare viva la voce della terra. Mario Incisa della Rocchetta incarnava questo approccio studiando la vite come si osserva un essere vivente: con rispetto, pazienza e stupore. Quando piantò il Cabernet lontano dai luoghi “prestabiliti”, lo fece per seguire un’intuizione interiore. Non cercava il successo immediato, ma armonia. Quella scelta anticonvenzionale, ha trasformato Bolgheri in un simbolo di distinzione e autenticità vitivinicola. Come scrisse tra gli appunti del suo libro “La terra è viva, ha i suoi ritmi, le sue leggi. Non si possiede, si accompagna.”

Oggi non basta celebrare quella visione: bisogna comprenderla. In un mondo che corre velocemente e in un mercato spesso orientato da tendenze effimere, prive di adeguate fondamenta agronomiche ed enologiche, è necessario recuperare un approccio più strutturato della viticoltura. Un metodo che privilegi la conservazione delle risorse, l’ascolto dei cicli naturali, la pianificazione di impianti e investimenti orientati alla qualità nel lungo periodo. Il vino che genera un valore duraturo nasce da progetti enologici consapevoli, consolidati nel territorio e nella conoscenza, capaci di coniugare identità territoriale, qualità e solidità imprenditoriale. Non si tratta di seguire mode o produrre vini da collezione, ma di costruire un prodotto che rappresenti autenticamente un luogo, un metodo e un ideale. Coniugare tradizione e innovazione non basta. Oggi nel mondo del vino occorre interpretare il presente con lucidità in grado di coniugare la complessità del mercato, l’evoluzione dei gusti e le nuove dinamiche di consumo. Essere vignaioli oggi significa custodire la memoria e, allo stesso tempo, avere il coraggio di innovare. Serve una visione chiara, la capacità di rischiare con umiltà, curiosità e perseveranza. Bisogna dare spazio alle nuove generazioni, costruire un dialogo fertile tra esperienza e visione futura. Solo con una cultura fondata sulla stima reciproca e sul senso condiviso di responsabilità si può creare qualcosa che duri davvero nel tempo.

Priscilla, Albiera, Cinzia, Lodovico, Michele e Piermario sono stati tra i primi a tradurre questi valori in realtà concreta, dimostrando che “l’innovazione è ciò che distingue un leader da un seguace”. Ancora oggi ci insegnano che, nel mondo del vino, chi sa rinnovare, chi riesce a raccontare un territorio con autenticità e chi crede in un sogno fermentato con passione ha già iniziato a tracciare la strada del successo.