Una ricorrenza speciale

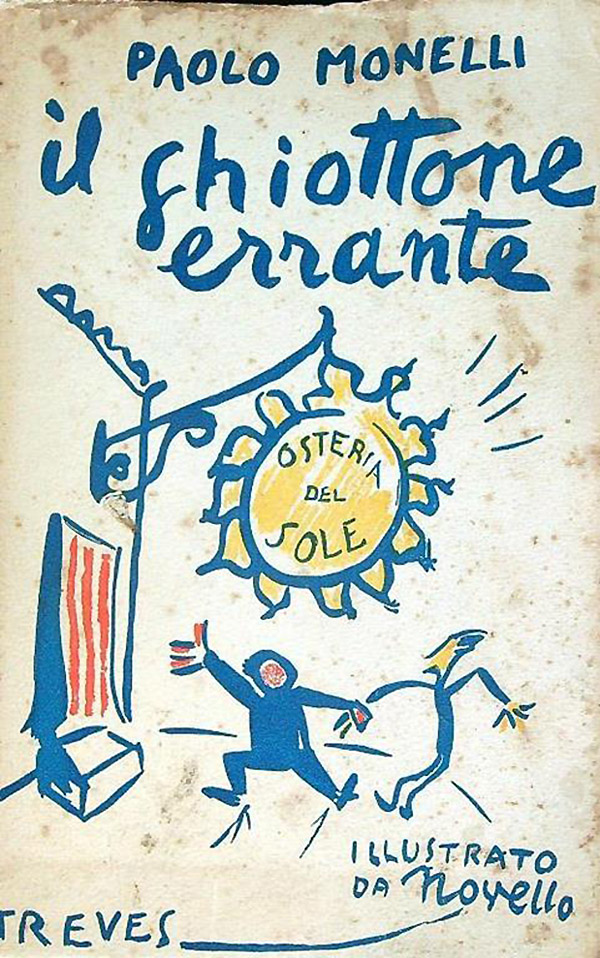

Tra le varie ricorrenze che si celebrano nel corso del 2025 – novant’anni dalla nascita di Elvis Presley, Dario Fo e Woody Allen, per dire – sono o dovrebbero essere particolarmente cari all’appassionato di vino i novant’anni esatti dalla pubblicazione di un’opera fondamentale, Il ghiottone errante (Treves, 1935).

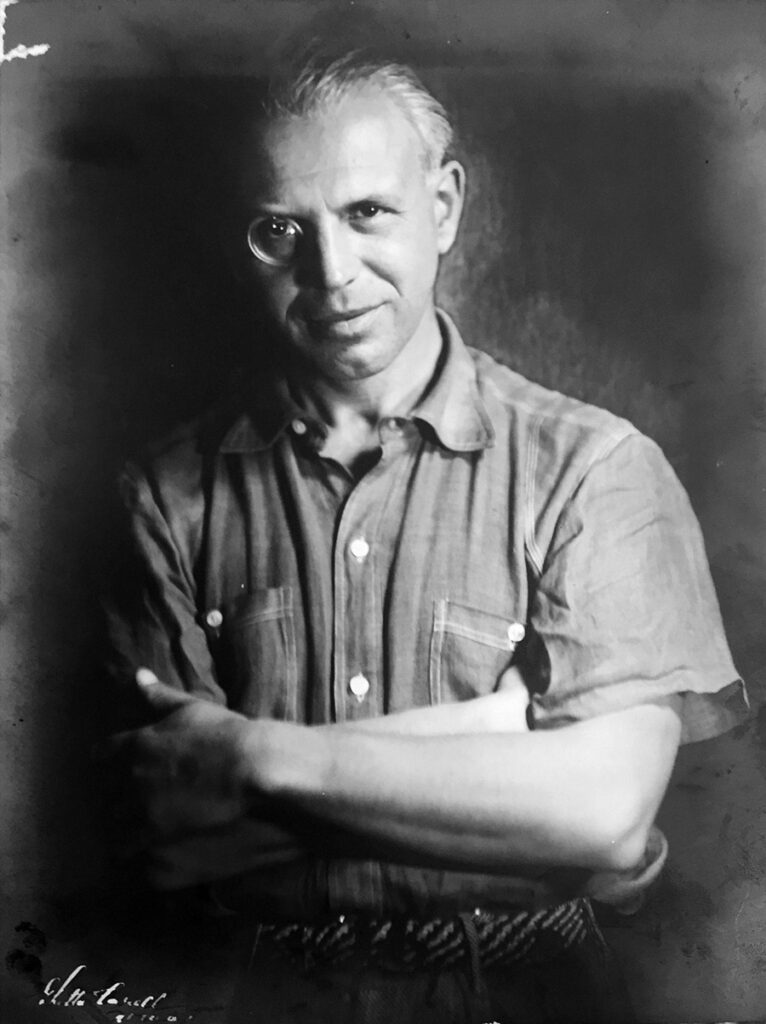

Scritto da Paolo Monelli, patriarca della critica enologica italica, è un volume preziosissimo per ricostruire come si mangiava e soprattutto come si beveva quasi un secolo fa. Per chi non l’avesse ancora sentito nominare, Monelli è stato un personaggio davvero peculiare: scrittore, militare, gastronomo, polemista, enofilo, si è misurato per decenni con l’esplorazione di quelli che venivano definiti enfaticamente i “giacimenti culturali” enogastronomici nostrani.

Il ghiottone errante è un vero e proprio viaggio di esplorazione lungo la penisola, da nord a sud, alla ricerca di piatti e vini della tradizione. Ad accompagnare l’autore l’arguto Novello, disegnatore di raro talento, le cui tavole impreziosiscono il libro con pennellate di delicato senso umoristico.

Il capostipite della divulgazione enogastronomica

Paolo Monelli è stato per molti aspetti il capostipite della augusta serie di scrittori di enogastronomia del nostro paese, in una linea autorale che passando per Mario Soldati e Gianni Brera (marginalmente, ma significativamente) arriva al grande Luigi Veronelli. En passant, proprio la bellezza semplice e diretta dei testi di Monelli è stato l’ultimo argomento di conversazione che ho avuto con il vecchio Gino, nell’ormai lontano 2003, un anno prima della sua dipartita ai Campi Elisi.

Dal 1935 quasi tutto è cambiato, ovviamente: osterie chiuse da decenni, ricette tradizionali perdute nella memoria, ingredienti scomparsi. Ma il volume non è un semplice reperto archeologico. Molti testi sul vino sembrano scritti oggi, o tutt’al più un mesetto fa.

Bisogna imparare a fare il vino

La consapevolezza del valore potenziale della nostra terra, per cominciare:

“Ha vinto più battaglie nel mondo la Francia con le sue bottiglie che con i suoi diplomatici. Noi abbiamo tipi eccellenti che valgono i più celebrati Bordeaux e Borgogna. Abbiamo il sole, e la terra, e la quantità. Ma bisogna imparare a fare il vino, e a farlo bene, e a farlo rispettare. Ho bevuto per le vie del mondo oscure porcherie gabellate per vino nostro; quei falsificatori hanno fatto più male all’Italia che se l’avessero diffamata con gli scritti e con le parole.”

Un poeta e un maestro

Ma ciò che conquista è il tono poetico – attenzione, asciuttamente poetico: senza svenevolezza o zuccheri residui – delle descrizioni. Un esempio per tutti, un passo dove Monelli parla prima del Barolo e poi del Grignolino:

“… quel suo modo suadente e pur energico di prender possesso del palato, con saporosa pienezza, con asciutto vigore. È onestissimo. Non dà alle gambe, non dà alla testa, prepara un sonno calmo e senza sogni, la mattina dopo vi svegliate chiedendo al mondo una battaglia da vincere. […] Così andai a letto alla Morra dopo aver spento il tepore del barolo con un bicchiere di facile grignolino (il che sarebbe come uscir da una reggia ed entrare nella locanda di fronte; ma una locanda linda, odorosa di spigo, con un letto enorme e fresco).”

Non è forse presente in queste poche righe una chiara indicazione dell’attitudine che deve tenere un buon critico, anzi prima ancora un buon bevitore? Il Barolo è di sicuro un vino più complesso del semplice Grignolino, ma entrambi hanno pari dignità, e con pari dignità devono essere bevuti e valutati.

Pare un assunto ovvio: ma spesso, ancora oggi, non lo è.

La foto di apertura è di Lan Gao su Unsplash