Vermouth di Torino, eccellenza vinicola oltre la mixology

Prodotto sin dal 1700, tanto indispensabile per i cocktail da far dimenticare che può essere anche un vino

Il Vermouth di Torino è il più famoso vino aromatizzato italiano; il nome deriva dal tedesco vermut che definisce l’artemisia absinthium o assenzio maggiore, il metodo di preparazione lo rende un prodotto di spiccata identità. Protagonista è l’artemisia, in particolare l’artemisia absinthium e l’artemisia pontica mentre il vino base è aromatizzato con estratti naturali reperiti tra oltre novanta tra erbe e spezie. La dolcificazione può essere data da zucchero, mosto d’uva, zucchero caramellato o miele. Il colore ambrato può essere ottenuto solo con l’aggiunta di caramello. La zona di produzione comprende l’intero territorio della Regione Piemonte, ove si coltiva la maggioranza delle erbe e spezie utilizzate. Fondamentale per ottenere un ottimo Vermouth è la qualità del vino base che deve possedere struttura e acidità sufficienti a reggere le lavorazioni, coniugarsi alle erbe e spezie e bilanciare gli zuccheri. In origine, il vino base era principalmente il Moscato, in seguito, a causa della crescente richiesta del moscato di Canelli da parte dell’industria spumantiera piemontese, crebbe l’utilizzo di cortese ed erbaluce. Dopo l’Unità d’Italia, oltre ai vini base piemontesi, crebbe l’uso di vini provenienti da altre regioni. Il Disciplinare consente solo l’uso di vini italiani.

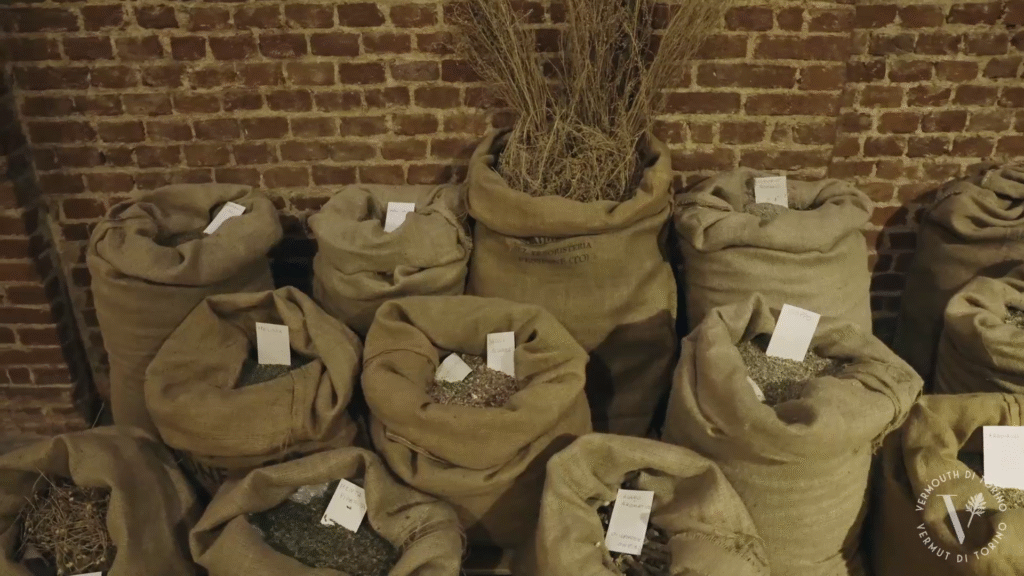

Una volta selezionata la base alcolica, si aggiungono gli estratti di erbe aromatiche, spezie, fiori, semi, radici e corteccie, ottenuti dall’infusione dei composti in soluzione idroalcolica per 15-20 giorni. Gli estratti vengono miscelati con lo zucchero e il vino e messi a maturare in vasche di affinamento. Terminato l’affinamento, il Vermut è filtrato e imbottigliato. Il Vermouth di Torino, da Disciplinare, presenta un colore che spazia dal bianco al giallo paglierino, dall’ambrato al rosso, dato dal colore del vino base e dall’impiego del caramello. Il bouquet olfattivo si presenta intenso e complesso, balsamico, floreale, fruttato e più o meno speziato. Il sorso è morbido, in equilibrio tra le componenti amare e dolci, in rapporto alle diverse tipologie zuccherine. La gradazione alcolica varia tra i 16° e i 22°. Il Vermouth di Torino è anche classificato in rapporto allo zucchero presente: Extra Secco o Extra Dry, meno di 30 g/l, Secco o Dry, meno di 50 g/l, Dolce, quando lo zucchero è pari o superiore a 130 g/l. E’ prevista la tipologia Superiore, con alcol non inferiore a 17°, realizzati con almeno il 50% di vini piemontesi e aromatizzati con erbe, diverse dall’assenzio, coltivate o raccolte in Piemonte.

La storia

La storia del Vermouth parte nel Quattrocento in Piemonte che sviluppa l’arte della distillazione conferendo ai liquoristi torinesi la celebrità: saranno loro a creare i primi vini aromatizzati e poi le prime bottiglie di Vermouth. Risale al 1833 la prima pubblicità, certificazione che Torino creò un vino aromatico di stile e gusto diverso. Il successo arriva a metà Ottocento, quando il Vermouth è presentato e apprezzato alle grandi fiere internazionali, con conseguente export, che incrementa con il crescente interesse verso i cocktail. All’inizio del Novecento si afferma il Vermut Bianco, di colore tenue e bouquet olfattivo agrumato e floreale, mentre negli anni venti si afferma la tipologia “Rosso”. Ad oggi, si producono sette milioni di bottiglie, 60% esportate in 82 paesi, per un fatturato di oltre 170 milioni di euro.

Il Consorzio

Il Consorzio del Vermouth di Torino ne riunisce i produttori, che consapevoli della necessità della tutela del prodotto, definirono un disciplinare di produzione che rispetti l’essenza del prodotto e la ricetta originale. Nel 2017 entra in vigore il Disciplinare di Produzione del Vermouth di Torino che protegge la IGP del 1991, quando Il Vermouth fu inserito in un Regolamento Europeo per la Denominazione Geografica comunitaria per i vini aromatizzati. Il Disciplinare prevede il controllo dell’intera filiera di produzione, comprese la coltivazione ed essiccazione delle erbe e spezie.

Il Consorzio del Vermouth di Torino ha catalogato le molteplici ricette, attuali e storiche, di produzione, mettendo l’archivio a disposizione di produttori e studiosi. Al netto delle innovazioni, un produttore di Vermouth di Torino può attingere da una tavolozza di novanta specie botaniche.

L’assenzio

In occasione di una giornata organizzata dal Consorzio e da AIS Piemonte, il Direttore del Consorzio, Pierstefano Berta, ha condotto una degustazione focalizzata sulle tipologie di assenzio, la componente botanica più importante del Vermouth. I campioni degustati sono di due delle tre specie di artemisia usate per la produzione, l’artemisia vallesiaca o assenzio del Vallese e l’artemisia absinthium o assenzio maggiore, le due qualità più diverse, per mettere in risalto le diversità produttive. Si degustano estratti in acqua e alcol per evitare le influenze del vino base e dello zucchero.

I tre assenzi, gentile, maggiore e del Vallese, erano presenti nei Vermouth fino al 1920; dopo tale data l’artemisia vallesiaca sparisce perché non era coltivata ma solo raccolta in natura nelle vallate della Valle d’Aosta. Era più cara delle altre due specie e nel corso della Prima Guerra Mondiale, per fare reddito, si raccolse tutta la vallesiaca disponibile, fino all’estinzione. Nel 2015 si scoprì che un anziano coltivatore di Alessandria aveva continuato a coltivare questa specie per uso personale. Dopo la conferma delle analisi scientifiche, i semi di artemisia vallesiaca furono presi in carico dalla Cooperativa dei coltivatori di Pancalieri che oggi ne produce dieci tonnellate.

L’artemisia vallesiaca ha un bouquet olfattivo erbaceo e balsamico caratterizzato dalla canfora. Al palato si percepiscono la balsamicità, l’erbaceo e un leggero l’amaricante. L’assenzio è famoso per essere molto amaro, quindi l’artemisia vallesiaca, poco amara e di grande profumo, era usata nell’800 per incrementare l’intensità e la complessità del bouquet aromatico senza aumentare l’amaricante del prodotto. L’assenzio maggiore o artemisia absinthium ha un profumo molto erbaceo, limitata balsamicità e gusto decisamente amaro perché molto ricca di absintina, fra le sostanze più amare al mondo.

Il Vermouth di Torino

I prodotti sono stati degustati nel corso di un’incontro formativo dei Degustatori AIS Piemonte dedicato al Vermouth di Torino.

Bottega Cinzano 1757 Bianco Extra Dry

L’olfatto percepisce l’erbaceo dell’assenzio, la menta, le vibranti note agrumate, il coriandolo e il cardamomo. Al palato è molto secco e amaricante e sul finale si percepisce la genziana. Non è dichiarato il vino base.

Carlo Alberto Bianco Extra Dry Compagnia dei Caraibi

Vino base Erbaluce di Caluso, profilo olfattivo declinato sulle erbe sullo sfondo dell’assenzio, poi arrivano spezie dolci e agrume maturo. Al palato il sorso è caratterizzato dalle note di rabarbaro, delle radici e della genziana, per terminare con la scia amaricante.

Bianco Extra Secco Berto Distilleria Quaglia

Vino base Cortese di Gavi, al naso gioca sull’anice stellato, menta, semi di finocchio e ginepro. Il sorso è asciutto, amaro e ripropone le sensazioni che si sono percepite all’olfatto.

Bianco Superiore Dry Calissano

Vino base Cortese di Gavi, naso di cera d’api, scorza d’arancio, chinotto, bergamotto, vaniglia, e cardamomo. Il sorso conferma la ricchezza olfattiva con un bell’equilibrio tra le spezie, scorza d’ arancia e sbuffi di china.

Superiore Rosso Martini Riserva Speciale Rubino

Note aromatiche di frutta rossa, erbe officinali, agrumi, poi giungono le spezie e le radici, il tutto sulla presenza dell’assenzio. Al palato torna la componente fruttata e un buon equilibrio tra lo zucchero e le componenti amaricanti.

Superiore Rosso Nonis Februariis Franco Cavallero

Vino base Ruchè di Castagnole Monferrato, maturazione in botti di quercia. Profilo olfattivo di artemisia, salvia sclarea, timo, cedro e arancia. In seguito, il cacao, il caffè, il sigaro e le radici amare. Il sorso è ricco, vinoso, equilibrato nelle sue componenti amaricanti e dolci. Molto persistente.

Superiore Rosso Carlo Gamondi

Vino base Moscato d’Asti, bouquet olfattivo di china, bergamotto, arancia, timo, origano, pepe e cannella. Il sorso sinergico tra amaricante, zucchero e le note olfattive. Ottimo prodotto.

Rosso Superiore Civico 10 Sibona

Vino base Nebbiolo, si percepisce il parietale di viola, lampone e ciliegia, artemisia, petalo secco di rosa, vaniglia e genziana. Sorso di personalità, vinoso, di bella struttura, in equilibrio tra zucchero, acidità e amaricante.

Vermouth Rosso Storico Cocchi

Profumi di china, rabarbaro, genziana, vaniglia, scorza d’arancia, chiodi di garofano, macis, noce moscata e assenzio. La bocca ripropone prima le erbe, poi gli agrumi, infine le spezie. Lungo finale di genziana.

Vermouth Rosso Del Professore

Profumi di caramella di rabarbaro, china, scorza d’arancia, genziana. Il palato percepisce un assenzio pungente e la ruta. Il sorso è impattato dallo zucchero che contrasta gli amaricanti.

Il rinnovato successo del Vermouth di Torino lo spinge oltre i cocktail, verso gli abbinamenti con il cibo. Il territorio è ancora da esplorare in pieno, ma gli Extra Dry neutri e secchi con retrogusto amarognolo rinfrescano il palato quando i cibi hanno hanno grassezza e tendenza dolce.

Al crescere del residuo zuccherino, si può abbinare con le acciughe sotto sale, pesci affumicati (aringhe affumicate) e a tendenza acida come le sarde in saor.

I Vermouth più dolci trovano il loro cibo d’elezione nel cioccolato, anche molto fondente, e nei formaggi erborinati.