Violenze e silenzi nel mondo del vino

Un articolo di Oliver Styles denuncia la violenza sessuale come un problema sistemico nell’industria del vino, raccontando l’attivismo di Isabelle Perraud in Francia. E in Italia? Emerge una grave sottostima del fenomeno, come dimostra il divario tra i dati di settore e quelli nazionali ISTAT. Non mancano ostacoli che impediscono le denunce, dalla legge sulla diffamazione a una cultura che colpevolizza le vittime. Tra le risposte positive emerge il protocollo #TUNONSEISOLA dell’associazione Le Donne del Vino, un passo importante.

L’industria del vino non è fatta solo di magiche esperienze in vigna e in cantina. Per alcuni, è un incubo. Immaginate di lavorare in un settore in cui, ogni due giorni, una donna è costretta a denunciare una violenza o una molestia sessuale. Come riporta il giornalista Oliver Styles in una recente e scioccante inchiesta, questo è il ritmo delle testimonianze ricevute dall’attivista e vignaiola francese Isabelle Perraud, che con il suo account Instagram Paye ton Pinard ha infranto un tabù.

Il caso Perraud: denunciare a caro prezzo

La sua storia è emblematica delle sfide e dei rischi che attendono chiunque osi denunciare. La sua notorietà è legata al caso di diffamazione intentatole dal produttore di Sancerre Sébastien Riffault.

La vicenda è complessa: tutto è partito da un blog danese, dove sono state pubblicate gravi accuse, inclusa quella di stupro, contro un produttore di Sancerre inizialmente non nominato. L’account di Isabelle Perraud, Paye ton Pinard, ha ripreso e amplificato queste testimonianze; è stato attraverso la sua piattaforma e la sua rete di contatti che il nome di Riffault è stato pubblicamente associato a quelle accuse.

A seguito di ciò, Riffault ha citato Perraud in giudizio. La battaglia legale si è conclusa con una condanna non per diffamazione diretta, ma per “colpevole imprudenza” (faute civile d’imprudence, secondo il diritto francese). In pratica, il tribunale non ha stabilito che Perraud avesse mentito, ma l’ha sanzionata per aver diffuso le accuse senza le dovute cautele e verifiche, contribuendo così a danneggiare la reputazione di Riffault. La condanna ha comportato una multa di quasi 30.000 euro, e Perraud, dichiarandosi sfinita, ha rinunciato all’appello.

Tuttavia, come nota Styles, c’è un dettaglio cruciale che getta un’ombra sulla vicenda. Riffault ha scelto di non intraprendere alcuna azione legale contro testate giornalistiche ben più grandi e influenti, come il quotidiano Libération, che pure avevano pubblicato un’inchiesta approfondita sulla stessa vicenda ormai pubblicamente associata al suo nome.

Il significato di questa scelta selettiva è potente: attaccare legalmente una singola attivista è molto diverso dall’affrontare un grande giornale con potenti risorse legali. L’implicazione, suggerisce l’autore, è che l’obiettivo potesse essere quello di silenziare una voce scomoda e più vulnerabile, piuttosto che ottenere una smentita su tutta la linea.

Il peso delle testimonianze

La vicenda legale, per quanto clamorosa, è solo una frazione del problema. “Ricevo circa 15 testimonianze al mese”, ha confidato Perraud a Styles, precisando che gli aggressori non sono quasi mai nomi noti, ma piuttosto persone che abusano della loro posizione di potere organizzativo su vittime vulnerabili, come nel caso delle giovani stagiste.

Un caso tipico è quello della studentessa a cui viene detto che l’aggressione subita è colpa dei suoi pantaloncini troppo corti. “Proprio l’altro giorno, ho ricevuto la testimonianza di uno stupro”, racconta Perraud, “la vittima si è persino scusata con me. Era chiaramente traumatizzata, ma aveva un disperato bisogno di parlare”.

Il suo ruolo è diventato quello di un centro di primo ascolto, ma il peso che porta è enorme e la espone a dilemmi strazianti. “Continuo a ricevere i nomi di presunti aggressori, ma non so come gestirli”, confida. “Alcuni stagisti mi telefonano per chiedermi se ho una lista di aziende vinicole da evitare, per assicurarsi che il posto dove andranno sia sicuro, e devo rispondere che non posso legalmente fornire una ‘lista nera’ del genere”. Come ha insegnato il movimento #metoo, la linea che separa il servizio pubblico dalla diffamazione, in assenza di una denuncia formale, è pericolosamente sottile.

A volte, nemmeno i canali ufficiali garantiscono giustizia: Perraud, infatti, sta aiutando Paulina, la donna che ha denunciato di essere stata violentata durante una festa di fine vendemmia a Château Margaux nel 2016, in una battaglia legale che appare ancora lunga e difficile. Il caso, sottolinea Perraud, evidenzia anche il ruolo dell’alcol come frequente fattore aggravante, le cui proprietà disinibitorie “non aiutano”.

Un problema sistemico: dal silenzio alla responsabilità

Un altro problema enorme, evidenzia Styles, è che nessuno conosce le reali dimensioni del fenomeno. Non esistono dati certi, né un equivalente di Paye ton Pinard nel mondo anglofono. Proprio per colmare questa lacuna, l’associazione di Perraud è stata contattata dall’iniziativa DAPHNE dell’Unione Europea. Si tratta di un programma specifico che, per sua stessa definizione, “mira a contribuire alla protezione di bambini, giovani e donne contro ogni forma di violenza”, in parte proprio attraverso la raccolta di dati sul tema. Il risultato è un progetto triennale congiunto, volto a raccogliere statistiche e a formare personale per portare consapevolezza in scuole, cooperative e sindacati.

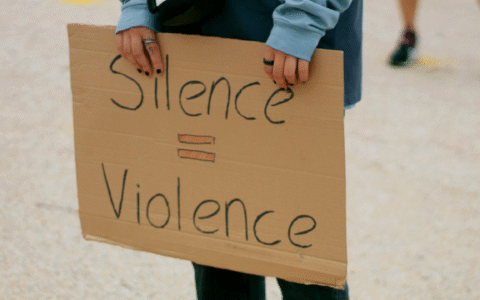

Nonostante tutto, Perraud resta ottimista e lancia un appello: “non vogliamo attaccare gli uomini, possono essere alleati. Devono essere in grado di riconoscere il problema e intervenire. Se la violenza è così diffusa è perché nessuno dice niente”. Racconta il caso di una donna molestata da un superiore in un bar, davanti a un gruppo di colleghi che sono rimasti in silenzio. Poco dopo, la donna è stata violentata nei bagni del locale. Il problema, insiste, “è la violenza maschile. Il 96% degli stupratori è uomo. Devono farsi carico di questo”.

L’inazione ha un costo altissimo, un vero e proprio esodo di talenti: “le donne stanno abbandonando questo settore, un settore che amano, proprio a causa di questa violenza”, dice Perraud.

Per spiegare la dinamica del silenzio complice, si affida poi alle parole di Virginie Despentes, scrittrice e regista francese nota per le sue analisi crude e senza sconti sulle dinamiche di potere tra i sessi. La riflessione a cui fa riferimento, nella sua versione italiana più nota, proviene da un’intervista rilasciata dall’autrice nell’ottobre 2016 al collettivo transfemminista Non Una Di Meno. In quel contesto, la sua analisi della responsabilità collettiva fu espressa così: “la vita è una giungla, ma non tutti sono cacciatori. Però tutti fanno passare chi lo è”.

La cosa peggiore, ribadisce Perraud, “è non dire niente”.

L’eco italiana: una battaglia tra silenzi, leggi e reti di donne

La lotta di Isabelle Perraud, con le sue battaglie legali, il peso delle testimonianze e l’appello a un cambiamento culturale, non è un caso isolato, ma la punta di un iceberg che emerge da un oceano di silenzio. Questa stessa dinamica, fatta di abusi, ostacoli legali e tentativi di resistenza, si manifesta con contorni specifici e allarmanti anche in Italia. Sebbene nel nostro Paese non sia ancora emersa una singola piattaforma con lo stesso impatto mediatico, sotto la superficie si agita un movimento di consapevolezza guidato da associazioni come Le Donne del Vino, sindacati e da un giornalismo sempre più attento.

La mappa del silenzio: i dati e ciò che nascondono

Il primo ostacolo in Italia è la mancanza di dati specifici. L’assenza di un censimento sulla violenza di genere nel settore vinicolo permette di perpetuare un’immagine edulcorata e di evitare un confronto con le proprie responsabilità. Un punto di svolta, però, è arrivato con la ricerca sul gender gap presentata a Wine2Wine nel 2021 (Univ. Siena, Le Donne del Vino, UIV). Lo studio ha rivelato che il 6,9% delle aziende vinicole ha riportato episodi di intimidazioni o abusi contro le donne nei tre anni precedenti. Un dato allarmante, che gli stessi ricercatori hanno definito una probabile e significativa sottostima.

L’analisi ha inoltre messo in luce uno squilibrio strutturale: una profonda segregazione di genere nei ruoli. Quasi l’80% delle donne lavora in aree “soft” come comunicazione e accoglienza, mentre solo il 10% è impiegato nella produzione. La vigna e la cantina rimangono “roccaforti maschili”, una dinamica che crea squilibri di potere.

Se si confrontano questi dati con quelli nazionali dell’ISTAT, l’entità del sommerso appare drammatica. Secondo l’ISTAT, il 13,5% di tutte le lavoratrici italiane ha subito molestie sessuali sul lavoro nel corso della vita. La cifra sale addirittura al 21,2% per le giovani tra i 15 e i 24 anni, una fascia d’età chiave per il settore, che impiega molte stagiste. La ragione di questa discrepanza è un muro di silenzio: oltre l’80% delle vittime non ne parla con nessuno sul posto di lavoro e appena il 2,3% sporge denuncia. Il 6,9% rilevato nel vino, quindi, non misura la prevalenza degli abusi, ma solo la punta dell’iceberg che riesce a emergere.

Il labirinto legale e culturale

A questo muro di silenzio contribuisce un paradosso del sistema legale italiano. A fronte di leggi avanzate per la tutela delle vittime, la legislazione sulla diffamazione (art. 595 c.p.) agisce come un potente strumento di intimidazione, creando un forte “effetto raggelante”. La facilità con cui una persona accusata può presentare una controquerela per diffamazione sposta il rischio sulla vittima, inducendola a scegliere il silenzio. Il sistema giudiziario, che dovrebbe essere uno scudo, si trasforma così in una potenziale spada nelle mani dell’aggressore.

Per contrastare questo uso strumentale della legge, la soluzione più invocata a livello europeo è l’introduzione di una normativa anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Le SLAPP, definite in italiano “querele temerarie”, sono proprio quelle cause legali intentate non per ottenere giustizia, ma per sfinire economicamente e psicologicamente l’avversario, costringendolo al silenzio.

Una legge efficace in questo senso prevederebbe diversi strumenti: in primo luogo, il rigetto anticipato, un meccanismo che permette al giudice di archiviare rapidamente una causa se ne riconosce i tratti intimidatori; in secondo luogo, sanzioni per chi abusa del diritto, con la possibilità per il giudice di condannare chi ha intentato la causa temeraria a pagare un risarcimento danni; infine, l’inversione dell’onere delle spese legali. L’insieme di queste misure creerebbe un potente disincentivo all’uso della diffamazione come strumento di minaccia.

Proprio su queste basi, l’Europa si è finalmente mossa. Nell’aprile del 2024 è stata adottata la Direttiva (UE) 2024/1069, la cosiddetta “direttiva anti-SLAPP”, che fissa uno standard minimo di protezione per tutti i Paesi membri. La situazione, tuttavia, è in piena evoluzione: gli Stati hanno tempo fino al 7 maggio 2026 per recepire la direttiva nelle proprie legislazioni nazionali.

Sebbene la norma europea si applichi obbligatoriamente solo ai casi transfrontalieri, essa rappresenta una spinta fondamentale per gli Stati ad agire anche a livello domestico. Storicamente, il primo passo era stato fatto da Malta dopo l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Oggi, i modelli più robusti a cui guardare sono quelli di paesi come l’Irlanda, che ha già approvato una legge molto protettiva, e il Belgio, citato come un esempio per come sta preparando una normativa nazionale che va oltre i requisiti minimi dell’UE.

Le voci del cambiamento e la responsabilità d’impresa

Nonostante questo quadro complesso, un ecosistema di resistenza sta crescendo. L’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, la più grande del mondo con oltre 1100 socie, si è trasformata in un potente soggetto di advocacy. L’iniziativa più strategica è il protocollo d’intesa #TUNONSEISOLA, siglato nel gennaio 2024 con la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. L’accordo mira a usare la rete capillare dell’associazione per promuovere su tutto il territorio nazionale iniziative di formazione e sensibilizzazione.

La risposta del mondo imprenditoriale appare invece più disomogenea. Un’analisi dei codici etici di diverse aziende e consorzi rivela la presenza di principi generali di non discriminazione, ma raramente si trovano politiche anti-molestie specifiche, con procedure di denuncia chiare e sanzioni definite, col rischio che restino mere dichiarazioni di principio.

La strada per un cambiamento reale, in Italia come nel resto del mondo, è ardua ma non impossibile. Richiede un approccio olistico che agisca simultaneamente sul fronte culturale, legale ed economico. Rompere il silenzio, come insegna Isabelle Perraud, è il primo, indispensabile passo per coltivare un futuro che non sia solo di eccellenza enologica, ma che sia genuinamente radicato nel rispetto e nella dignità.